もらい事故とは、被害者側にまったく非がないと警察や保険会社が判断した(過失割合が0:10)事故のことです。

もらい事故に自分の保険が使えるかは、契約内容などによります。もらい事故では、基本的に相手の保険の範囲内で補償が行われます。

ただし、一定の条件下であれば、自分の保険でも費用を補償してもらえる可能性があります。

もらい事故にあったときには、自分が加入している自動車保険の補償内容を確認しましょう。

この記事でわかること

- ・もらい事故とはどのような事故か

- ・もらい事故で相手側から補償される内容

- ・もらい事故で使用できる自分の保険

保険の利用時は、生命保険や火災保険など、さまざまな保険の内容を見直すいい機会です。

加入している保険の内容は充分か、一緒に確認してみるといいでしょう。

※保険診断ツールはネオファースト生命が運営するサービスです。

監修・執筆

ファイナンシャルプランナー(FP)

金子 賢司

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

…続きを読む

目次

もらい事故とは

もらい事故は、被害者に事故の責任が一切ない(過失割合が0と判断される)事故のことです。

事故の加害者・被害者がそれぞれ負担すべき損害賠償責任の割合のことです。基本的に、双方の保険会社が話し合ったうえで決定します。

もらい事故の場合、被害者が0%、加害者が100%となります。

反対に、少しでも被害者側に責任がある状況であれば、もらい事故とは判断されません。

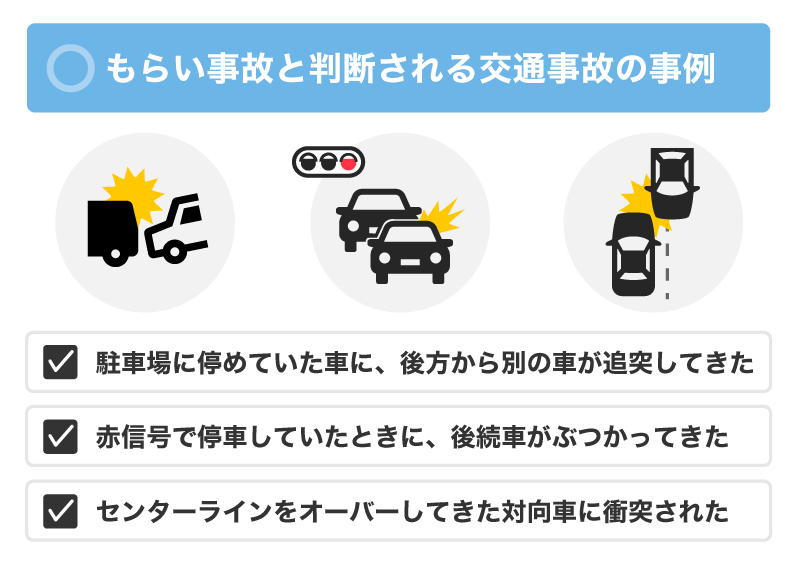

もらい事故と判断される交通事故の事例

たとえば、以下のような事例であればもらい事故と判断されます。

・駐車場に停めていた車に、後方から別の車が追突してきた

・赤信号で停車していたときに後続車がぶつかってきた

・青信号で走行中に交差点で信号無視した車と衝突事故になった

・センターラインをオーバーしてきた対向車に衝突された

・歩行者(被害者側)が青信号で渡っているときに信号無視した車にぶつかられた

など

ただし、道路状況や車の状態などによっては、「被害者側に過失がある」と判断される可能性もあるため、あくまで例のひとつとして把握しておきましょう。

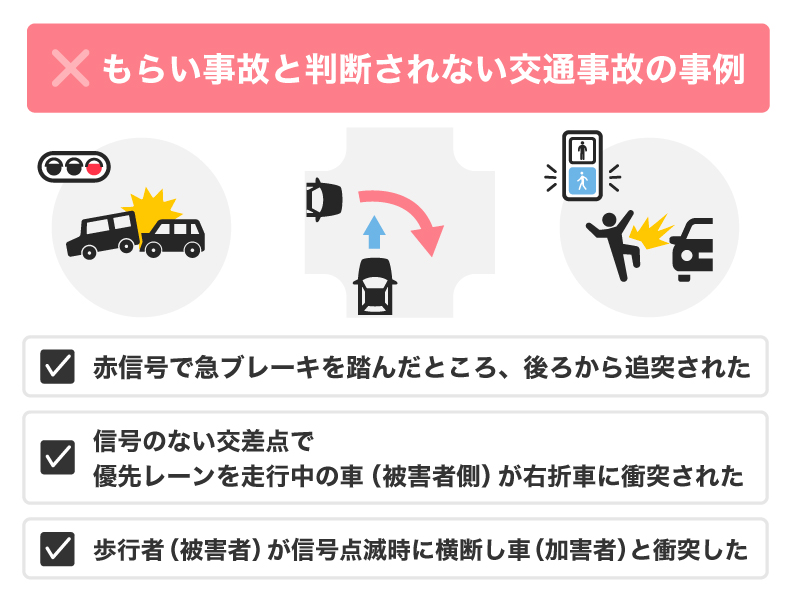

もらい事故と判断されない交通事故の事例

被害者側に少しでも過失があった場合は、もらい事故と判断されません。たとえ、10%でも責任があれば、双方の保険会社が過失割合について話し合うことになります。

もらい事故と判断されないケースには、以下のような事例が挙げられます。

・赤信号で急ブレーキを踏んだところ、後ろから追突された

・信号のない交差点で優先レーンを走行中の車(被害者側)が右折車に衝突された

・歩行者(被害者)が信号点滅時に横断し車(加害者)と衝突した

など

もらい事故だと思っていても、加害者側から「被害者側にも過失がある」と主張してくる場合もあります。

もらい事故であれば、保険会社の示談交渉サービスは利用できませんが、少しでも被害者側に過失があると判断された場合、その過失分については利用対象となるため、加入している保険会社に相談しましょう。

もらい事故(交通事故)にあったときの対応手順

基本的には、一般的な事故と変わらない手順です。

運転を停止して、被害状況を確認しましょう。被害者・加害者のどちらであっても、ケガ人がいる場合は応急処置などが必要です。相手が気を失っているなど、状況次第で救急車を手配しなければいけません。

被害の拡大を防ぐために、車両を安全な場所へ移動し、三角表示板などを活用して、周囲へ事故を伝えましょう。

110番で警察に連絡しましょう。どのような事故であっても、警察への連絡は必須です。警察官が到着後、実況見分(現場検証)が行われ、事故の状況が記録されます。

また、警察に被害届を出すことで、交通事故証明書が発行でき、適切な補償が受けられます。

車両の登録ナンバー・氏名・住所・連絡先・加入している保険(保険の名称や証明番号など)を控えておきます。相手が業務中であった場合は、勤務先や雇主の氏名・住所・連絡先も確認しておきましょう。

双方の意見が食い違った場合、第三者の意見が重要なものになります。通行人や後方車など、客観的に事故を目撃した人の意見をメモしておきましょう。

可能であれば、氏名や連絡先を控えておくと、後で証言してもらえる可能性があります。

事故の当事者であっても、事故の記憶は曖昧になってしまうこともあります。そのため、警察が到着するまでに、ドライブレコーダーの内容を保管し、現場の見取り図や事故の状況を撮影するなど、なるべく多くの情報を記録しましょう。

ドライブレコーダーの映像は、一定時間が経過すると自動で消えてしまう場合があるため、SDカードなどの記録装置を抜いておく必要があります。

もらい事故であっても、「どのように対応していいかわからない」という場合は、自身の加入している保険会社に相談してみるといいでしょう。

もらい事故の場合、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険を使えないため、代わりに示談交渉してくれる保険会社のサービスも利用できません。ただし、今後の対応方法などの相談であればできる可能性もあります。

交通事故の場合、事故当時は大きなケガや障害がなかったものの、後日影響が出てくるケースもあります。

念のため病院で検査しておき、異常がないかを確認しましょう。

もらい事故にあったときに加害者側から賠償を受けられる範囲

民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。

もらい事故では、車体や自分・同乗者の身体などに、大小さまざまな被害が出る可能性があります。

賠償は、自賠責保険や自動車保険の賠償責任保険によって行われ、以下のものに賠償が適用されるでしょう。

・ケガの治療費

・車の修理費用

・仕事の休業に関する補償費用(仕事を休むようなケガになった場合の本来得られるはずだった収入を補填する費用)

・逸失利益(ケガや死亡などがあった場合に、事故がなければ将来得られるはずだった収益のこと)

・慰謝料

賠償される金額は、相手の保険や被害状況によります。

もらい事故に利用できる自分の保険

もらい事故では、自分の保険の示談交渉サービスを利用できません。

ただし、緊急でお金が必要な場合や修理、治療にかかる金額が相手の保険の補償範囲外であった場合に、ほかの方法で費用を補償することは可能です。

適切に自分の保険を利用することで、相手からの補償が不充分な場合や迅速な対応が必要な場合でも、あなたの経済的負担を軽減し、安心して事故後の対応を進められるでしょう。

弁護士費用等補償特約

弁護士費用等補償特約とは、自動車保険にオプションで追加または付帯する特約です。

もらい事故で納得できない補償額であった場合などに弁護士を利用したときの費用(法律相談費用、弁護士報酬、訴訟費用など)が保険金(※限度額あり)として支払われます。

もらい事故では、保険会社の示談交渉を行うことが非弁行為に当たるため、示談交渉サービスを使用できません。そのため、自分で示談交渉するか、弁護士に依頼することになります。

「弁護士費用が高くて示談交渉をお願いできない」といったケースでも、保険にこの特約が付帯していれば、弁護士に依頼しやすいでしょう。

車両保険

車両保険とは、保険に入っている車両が思いがけず事故の被害にあった際に、受けた損害に応じて保険金を受け取れる仕組みのものです。

事故によって生じた損害に対する車の修理費を補償してくれます。

車両保険においては、約款で定めている「保険金を支払わない場合」を除き、原則として、すべての事故に対し、保険金が支払われるので、もらい事故と判断されなかった場合でも補償されるため安心です。

ただし、車両保険を利用した場合、保険の等級が下がってしまうため、保険会社と相談したうえで修理費用と今後の保険料の増加分を比較して使用するか判断しましょう。

車両保険無過失事故特約

通常、車両保険を利用すると、保険の等級が下がり、翌年の保険料が高くなります。

ただし、車両保険に車両保険無過失事故特約をつけていた場合、被害者側に一切の過失がない場合に限って、翌年の等級を下げずに車両保険が利用できます。

もしこの特約がついていれば、過失ゼロのもらい事故であれば、車両保険を使っても翌年の保険料が上がる心配がありません。ご自身の保険証券や保険会社のマイページで、この特約が付帯しているか、確認してみましょう。

人身傷害保険(人身傷害補償保険)

人身傷害保険(人身傷害補償保険)とは、治療費や休業損害などの費用を、保険金額内で補償してくれる保険です。

契約内容で定められた基準・計算方法によって算出された損害額分を補償してくれます。

相手が無保険で充分な賠償額でない場合や、過失割合で揉めて相手からの支払いが遅れるような場合でも、自身のケガに関する補償は速やかに受けられるため、安心して治療に専念できるでしょう。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、契約した自動車が事故にあったときに、その自動車に搭乗中の人すべてを保険の対象とし、あらかじめ定めた保険金をそれぞれに支払われる保険です。

ただし、常識から外れた方法で搭乗していた場合(例:体を車の窓から外に出したまま乗り込んでいる)や、業務として自動車を受託している場合(例:修理業者が代わりに運転している)などには補償の対象外となります。

加害者側の対人賠償責任保険から保険金(損害賠償金)が支払われる場合でも搭乗者傷害保険による保険金は支払われます。

搭乗者傷害保険は、人身傷害保険のように実損額を補償するものではなく、ケガの部位や症状、入通院の日数に応じて定額が支払われるため、スピーディに保険金を受け取れるメリットがあるでしょう。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険は、加害者の任意保険の賠償能力が不充分である場合や、加害者が任意保険に加入していないために損害賠償義務を果たせない場合に、自身が契約する保険会社から、加害者の損害賠償に代わって補償が受けられる保険です。

すでに加害者側から一定の賠償金が支払われている場合は、その金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。

もしも加害者側の保険から支払われる金額が不充分であった場合でも、自身や家族のケガによる損害については、この特約で補償を受けられます。

相手からの賠償が期待できないときには、この保険がついているか否かが重要になるでしょう。

代車費用特約(レンタカー費用特約)

代車費用特約(レンタカー費用特約)は、事故によって、契約中の車が故障・破損した場合に、修理などで契約車が利用できない期間のレンタカー費用を補償してくれる特約です。

もらい事故の場合は、まずは相手の保険会社にレンタカー費用を請求できるか確認し、請求できなかった場合に利用するといいでしょう。

事故で車が使えなくなった場合、修理期間中の移動手段の用意が急がれます。この特約があれば、レンタカー費用が補償されるため、生活への影響を最小限に抑えられるため安心です。

もらい事故に巻き込まれたら、まずは安全確保と警察への連絡を行い、医療機関での受診を済ませてください。もらい事故は、加害者側に100%の責任があるため、損害賠償は相手の保険会社と直接行うのが原則です。

しかし、ご自身の自動車保険の補償でカバーできる場合もあります。ケガの治療費を補償する人身傷害保険や、ご自身の車の修理費をカバーする車両保険、示談交渉を弁護士に任せたときの弁護士費用特約は、もらい事故の際に心強い味方になります。

自動車保険だけでなく保険全体の見直しは重要!

自動車保険を検討・見直しするタイミングは、ほかの保険の内容も確認するいい機会になります。

加入から時間が経っていれば、現在の家族構成やライフプランに合っておらず、万一の際の必要な金額を賄えない可能性もあるでしょう。

たとえば、子どもの教育費や老後資金のことなどを考えた場合、家族にとって最適な保障内容になっているか、保険料は家計の負担になっていないかを、今一度確認することが非常に重要です。

自動車保険をはじめ、火災保険や生命保険などすべての保険を確認し、保障される範囲や保険料、付帯している特約といった部分を見直すことが節約や万一のときの安心につながります。

※保険診断ツールはネオファースト生命が運営するサービスです。

交通事故により修理や乗り換えなど、車の処分に迷ったらカーセブンに相談

もらい事故で車両が損傷した場合、「修理して乗り続けるか、それとも手放すか」で悩む場合もあるでしょう。

事故を経験した車で修理していない場合でも、自走できる車であれば基本的には買取可能です。

修理するか、査定・買い替えするかに迷ったら、無料査定で車の価値を調べてから売却するか判断するのもいいでしょう。

| 契約後の減額は一切なし! 安心して車を売却するなら【カーセブン】 |

|

できるだけ高く査定してもらうなら、買取を選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です!査定金額に納得し、買取契約に至る場合は、当日内に一部の契約金が前払いにも対応しています。 \簡単30秒/ |

よくある質問

もらい事故で自分の保険を使うべきかは、状況によります。 以下のような状況であれば、自分の保険を利用するといいでしょう。 ・保険の特約に当てはまっている ・相手が無保険で、補償金額が足りない ・修理費用と等級が下がった状態での保険料を比較したときに、保険を利用したほうが得 など

加入している保険の特約などによって異なります。 等級が下がらないようにする特約や保険がついていない場合は、保険を使うことで等級が下がる可能性があります。等級が下がる場合には、かかる修理費用と、今後支払う保険料とのバランスを比較して検討するといいでしょう。 保険会社に相談することで、保険料や等級への影響についてシミュレーションを行なってもらえる場合もあります。

もらい事故では自分の保険会社が示談交渉できないため、弁護士に依頼しない場合は、自分で交渉することになります。 ただし、自動車保険に弁護士特約がついている場合は費用を負担してもらえるケースもあるため、弁護士への依頼を検討するといいでしょう。

もう乗らない…価値が下がる前が売り時

その車高く買い取ります!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!

WEBからのお申し込み

審査だけでもOK!

お電話からのお申し込み

営業時間8:30~20:00