車庫証明とは、車の保管場所を示す書類であり、車を購入する際などに提出します。車を購入するすべての方が用意する必要はなく、特定の地域に車を保管する方のみ必要です。

そこで今回は、車庫証明の取得方法と書類の書き方、スムーズに手続きするために知っておきたいことを紹介します。必要書類は、警察署の窓口やwebサイトから取得できます。

この記事でわかること

- ・車庫証明の意味と必要性

- ・車庫証明を取得するための必要書類

- ・【画像あり】必要書類の書き方

お乗り換えの場合、愛車の買取金額によって、ご準備いただく金額が変わります。

まずは、買取金額を調べてそのあと購入するお車を決めてみてはいかがでしょうか?

目次

車庫証明とは車の保管場所を示す書類

車庫証明とは、車の保管場所を証明するための書類です。正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、警察で交付手続きできます。

取得方法や書類の記入方法は、「車庫証明の取得方法」以降で詳しく紹介しています。

車庫証明の提出が求められるとき

・車を購入したとき(新車/中古車問わず)

・譲渡により持ち主が変わるとき

・引っ越しをしたとき

これらのときに車庫証明の提出を求められますが、提出が不要な地域もあります。車庫証明が必要であるか知りたいときは、車を購入する販売店に聞いておくと安心です。

普通車は必要であっても軽自動車は不要な場合や、市区町村によっても一部の地域では不要なケースなどがあります。

車庫証明の取得方法

1.書類作成

2.警察署で書類提出

3.車庫証明取得

4.販売店に提出

都道府県により異なりますが、乗用車は2,000~3,000円、軽自動車は550円前後の申請・交付手数料が必要です。車庫証明の取得は車の販売店に依頼することも可能ですが、自分で車庫証明を取得することで「依頼するための手数料」を節約できます。

月末や年末、年度末は警察署の窓口が混み合う可能性があります!混雑するタイミングを避けて申請するのがおすすめです。

車庫証明を取得するための必要書類と書き方

車庫証明取得の書類は、車の保管場所が「借りている場所」か、自宅などの「自己所有の土地」であるかにより、必要な書類が一部異なります。

■【保管場所別:必要書類】

| 賃貸契約 | 自己所有 |

| 【普通車】 自動車保管場所証明申請書 |

【普通車】 自動車保管場所証明申請書 |

| 【軽自動車】 自動車保管場所届出書 |

【軽自動車】 自動車保管場所届出書 |

| 保管場所標章交付申請書 | 保管場所標章交付申請書 |

| 保管場所の所在図・配置図 | 保管場所の所在図・配置図 |

| 保管場所使用承諾証明書 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |

書き方などがわからないときは、管轄の警察署で相談をしながら記入することをおすすめします!

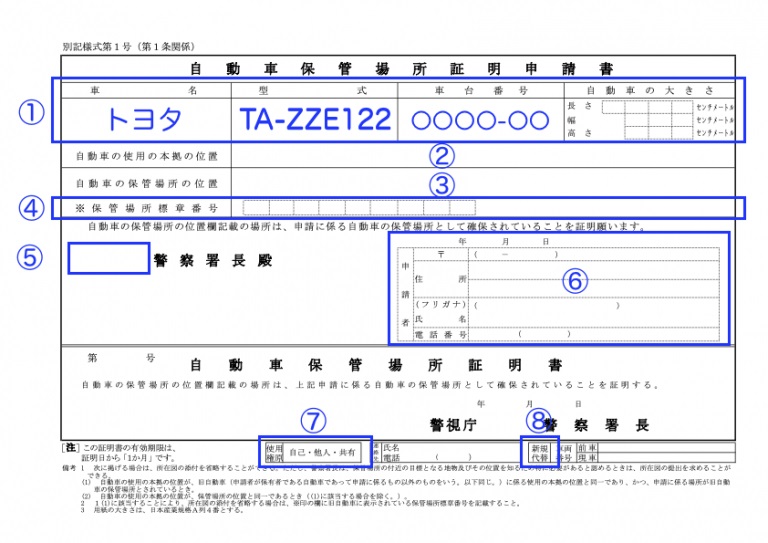

【普通車】自動車保管場所証明申請書

・警察署の窓口で受け取る

・警察署・警視庁のWebサイトからのダウンロード

自動車保管場所証明申請書とは、中古車を購入するすべての方が提出する書類です。警察署の窓口でもらう書類は複写式なので記入は1枚で済みますが、警察署や警視庁のwebサイトでダウンロードした場合は、運輸局と警察署に提出するため同じものが2枚必要です。

「自動車保管場所証明申請書 ◯◯(都道府県名)」と検索することで、警察署のwebサイトが表示されるため、サイト内にある様式を印刷して記入しましょう。

①「車名」「型式」「車体番号」「自動車の大きさ」は車検証を見ながら記載

②「自動車の使用の本拠の位置」は、実際に居住する場所の所在地を記載

③「自動車の保管場所の位置」は、車庫の所在地を記載

④「保管場所標章番号」は、不明の場合は空欄で提出しても問題なし

⑤管轄の警察署を記載

⑥「申請者」欄には、自動車の使用者の住所と氏名を記載

⑦「使用権限」欄は、申請する車庫の所有者に丸をつけ、所有者名と連絡先を記載

⑧初めて使う車庫の場合は「新規」、すでに交付を受けている場合は「代替」に丸をつける

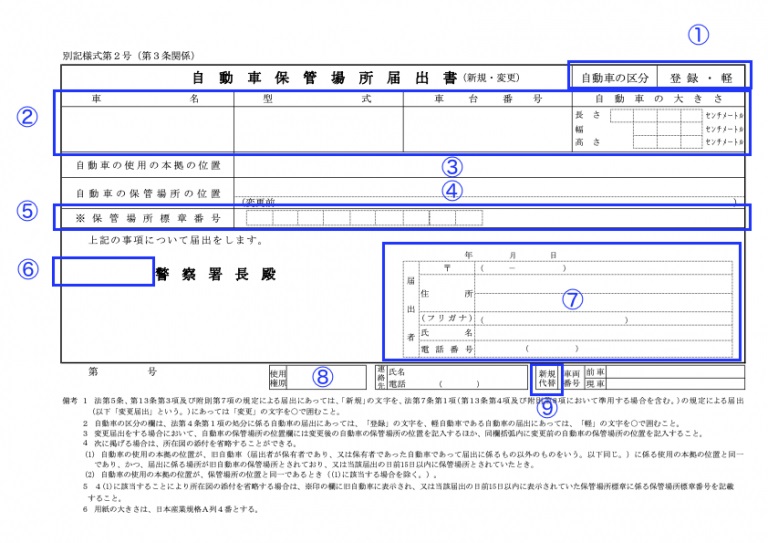

【軽自動車】自動車保管場所届出書

・警察署の窓口で受け取る

・警察署・警視庁のwebサイトからのダウンロード

自動車保管場所届出書とは、中古車を購入するすべての方が提出する書類です。警察署の窓口でもらう書類は複写式なので記入は1枚で済みますが、警察署や警視庁のwebサイトでダウンロードした場合は、運輸局と警察署に提出するため同じものが2枚必要です。

「自動車保管場所届出書 ◯◯(都道府県名)」と検索することで、警察署のwebサイトが表示されるため、サイト内にある様式を印刷して記入します。普通車の「自動車保管場所証明申請書」と誤らないように注意しましょう。

①「自動車の区分」は「軽」に丸をつける

②「車名」や「型式」、「車体番号」、「自動車の大きさ」は車検証を見ながら記載

③「自動車の使用の本拠の位置」は、実際に居住する場所の所在地を記載

④「自動車の保管場所の位置」は、車庫の所在地を記載

⑤「保管場所標章番号」は、不明の場合は空欄で提出しても問題なし

⑥管轄の警察署を記載

⑦「届出者」欄には、自動車の使用者の住所と氏名を記載

⑧「使用権限」欄は、申請する車庫の所有者に丸をつけ、所有者名と連絡先を記載

⑨初めて使う車庫の場合は「新規」、すでに交付を受けている場合は「代替」に丸をつける

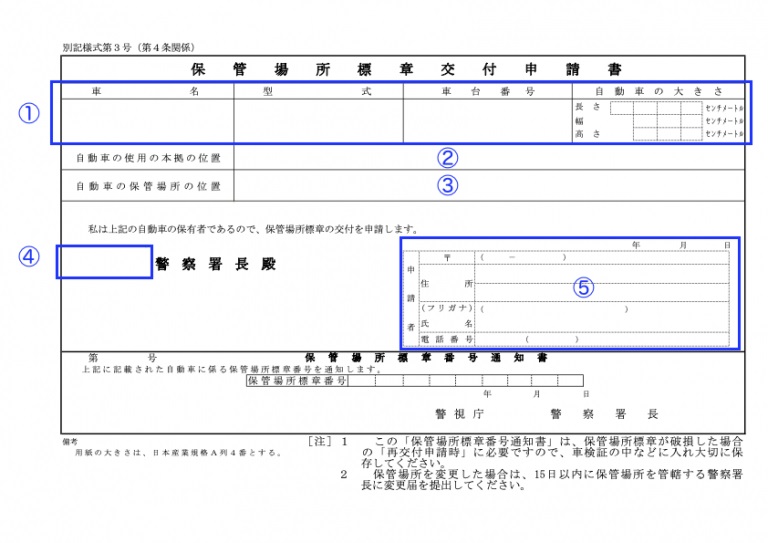

保管場所標章交付申請書

・警察署の窓口で受け取る

・警察署・警視庁のwebサイトからのダウンロード

保管場所標章交付申請書とは、車庫証明と同時に配布される商標を申請するための書類です。最初に記入した書類同様、警察署の窓口でもらう複写式の書類なら1枚、警察署・警視庁のwebサイトからダウンロードした書類なら2枚用意します。

①「車名」「型式」「車体番号」「自動車の大きさ」は車検証を見ながら記載

②「自動車の使用の本拠の位置」は、実際に居住する場所の所在地を記載

③「自動車の保管場所の位置」は、車庫の所在地を記載

④管轄の警察署を記載

⑤「申請者」欄には、書類を提出する方ではなく、自動車の使用者の住所と氏名を記載

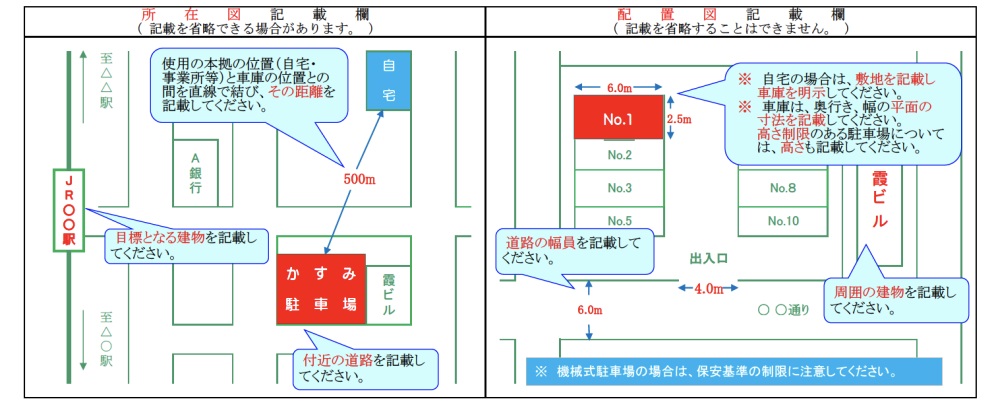

保管場所の所在図・配置図

画像引用元:【記載例】保管場所証明申請手続 警視庁

・警察署の窓口で受け取る

・警察署・警視庁のwebサイトからのダウンロード

所在図とは、車の保管場所と居住地の距離を示したものです。そして配置図とは、車が駐車するスペースの有無を証明するものです。車庫証明を取得する際は、「車の保管場所が自宅から2km以内」であることを示すために、所在図・配置図が必要となります。

所在図の作成方法

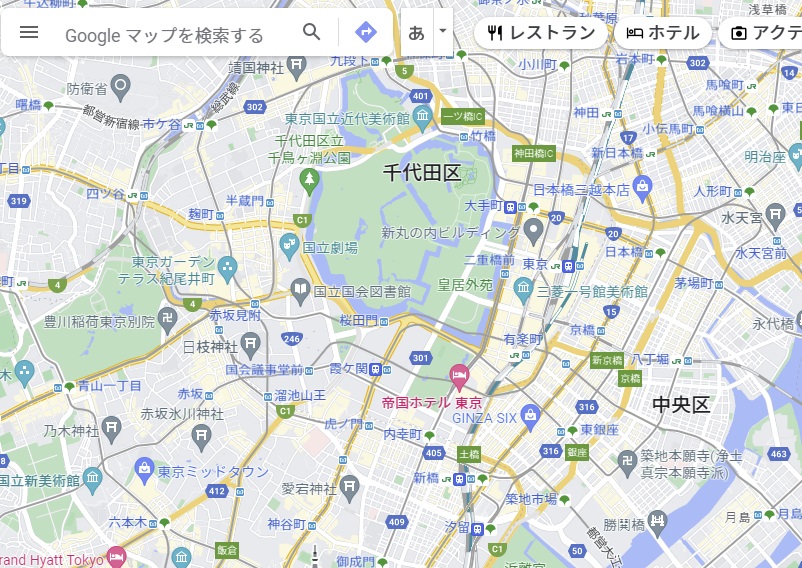

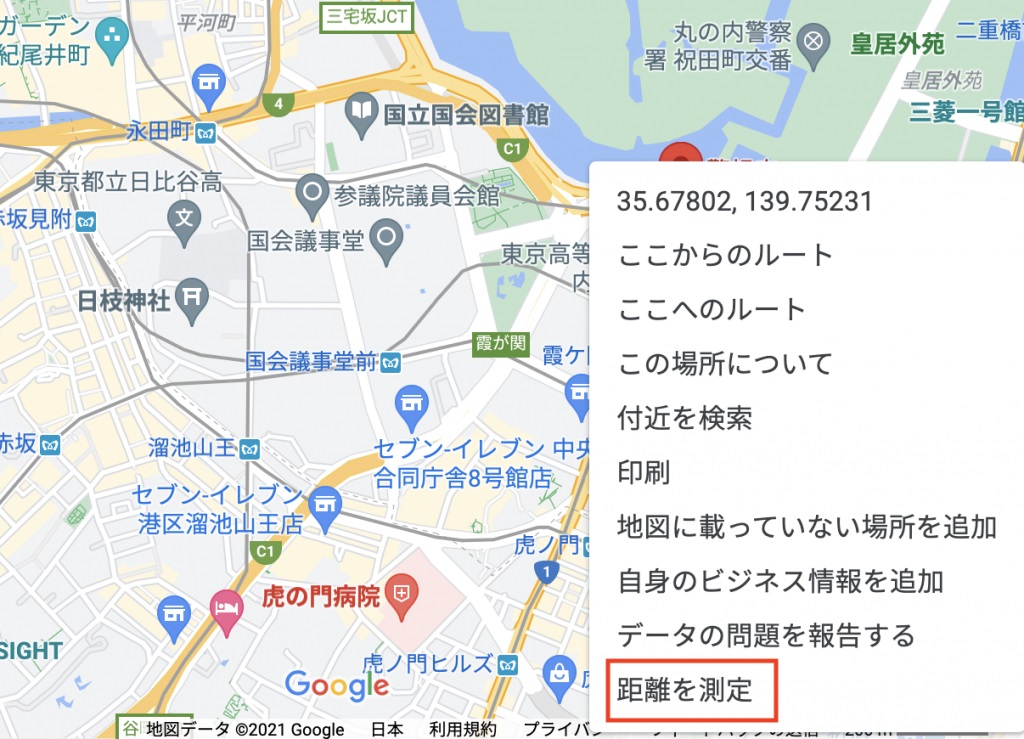

所在図の作成方法は、地図の手書きに限らず、GoogleマップやYahoo!地図を貼り付ける方法でも問題ありません。

ここでは、Googleマップを使った所在図の作成方法を紹介します。印刷をするために、パソコンからGoogleマップを開きましょう。

①Googleマップで自宅(使用の本拠)の住所を、左上のバーに入力

②自宅と保管場所の位置を確認し、自宅の位置で右クリック→メニューから「距離を測定」を選択

③保管場所の位置をクリックすると直線距離が表示

可能であれば、駅や役場など目標となる建造物が地図上に表示される縮尺で印刷できるとよいでしょう。カラーのマーカーなどで、自宅や駐車場を目立つようにしておくとわかりやすくなります。

配置図の作成ではGoogleマップを拡大して、自宅と保管場所を表示させて印刷します。印刷した紙に保管場所の縦横の数値を手書きで記入しましょう。

所在図と配置図の合計2枚の地図を印刷しましょう。「所在図・配置図」の書類には、「別紙」と記載して、印刷したGoogleマップを提出します。

【保管場所が自己所有のとき】保管場所使用権原疎明書面(自認書)

-1024x724.jpg)

・警察署の窓口で受け取る

・警察署・警視庁のwebサイトからのダウンロード

保管場所使用権原疎明書面(自認書)とは、自己所有する土地や建物で車を保管するときに使用する書類です。駐車場の名義が親または共有であるときは、次の「保管場所使用承諾証明書」を使用しましょう。

①「証明申請」「届出」該当するほうにに丸をつける

②「土地」「建物」該当するほうに丸をつける(建物と一体型の場合は「建物」に丸をつける)

③提出する警察署の名称を記載する

④提出する「年月日」「住所」「氏名」「電話番号」を記載する

「証明申請」に該当するのは、乗用車を運輸支局に登録する場合です。「届出」は軽自動車を新たに取得したとき、または保管場所証明書の交付を得たあとで車庫を変更するときに丸をつけます。

【保管場所を借りるとき】保管場所使用承諾証明書

・警察署の窓口で受け取る

・警察署・警視庁のwebサイトからのダウンロード

保管場所使用承諾証明書とは、車の保管場所を借りるときに使用する書類です。賃貸駐車場を利用するときや、土地の名義が親であるときなどが該当します。

賃貸駐車場の場合は、土地の所有者や管理会社に記載してもらう必要があります。書類のやりとりに時間を要することが考えられるため、スケジュールに余裕をもって書類の準備をしましょう。不明な点があれば管理会社に電話をしておくと安心です。

①「保管場所の位置」、「保管場所の使用者」は自動車保管場所証明申請書と同じように記載

②「保管場所の契約者」は、使用者と契約者が同じ場合は「上記に同じ」と記載

③「使用期間」は車庫の契約期間を記載

④「駐車場の所有者又は管理委託者」は、車庫の所有者か正当な承諾権者の署名と捺印が必

車庫証明取得時に知っておきたいこと

車庫証明の書類の作成や提出をする際に知っておきたいポイントを5つ紹介します。

これから車庫証明を取得する方は、スムーズに手続きができるようにチェックしておきましょう!

車の保管場所は要件を満たす必要がある

車の保管場所に関する要件は、こちらです。

- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること

- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと

- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること

- 保管場所として使用できる権限を有していること

車を購入する前に要件を満たしているか確認しておきましょう。

車庫証明の有効期限は1か月

車庫証明の書類の有効期限は、1か月以内(40日以内)とするケースが多いです。

これを超えると、車を購入する際に自動車の登録手続きができない可能性があります。車庫証明の取得から車の購入まで日数が空く際は、販売店で契約する日から逆算しておくと安心です。

複写式の書類に捺印を忘れない

複写式である「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」といった書類は、複写された2枚目の書類にも捺印を忘れないようにしましょう。

警察署の窓口に提出する際は、印鑑を持参すると捺印を忘れていたときも対応できます。

車庫証明が交付されたら車にシールを貼る

車庫証明と同時に「車庫証明シール」も受け取ります。これは車庫証明を取得していることを証明するシールであり、車に貼り付けます。

シールは、リヤウィンドウなど見えやすい位置に貼っておきましょう。

引っ越しなどの際は住所変更が必要

車庫証明取得後にはなりますが、引っ越しなどにより住所変更があったときは、15日以内に車庫証明の住所を変更しなければなりません。

15日と短い期間であるため、手続きを忘れないようにしましょう。なお、車庫証明は申請から交付まで1週間程度かかることから、引っ越しをして数日以内には手続きする必要があります。

ちなみに、住所変更の際は車検証の手続きも必要です!

車庫証明の取得は代理人に依頼できる

車庫証明の取得は、家族や知人、車の販売店のスタッフなど、車の所有者(自分)以外でも手続きできます。

この場合、車の所有者本人が書類を記入し、代理人に書類の提出を依頼するかたちとなります。そのため、書類の記載に誤りがないよう充分に確認をして、一度で車庫証明が取得できるように準備しておきましょう。

よくある質問

車庫証明とは、車の保管場所を証明するための書類です。正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。

車庫証明が必要となるのは地域により異なります。車を購入する際に、販売店のスタッフなどに確認しましょう。

車の保管場所が「借りている場所」か、自宅などの「自己所有の土地」であるかにより、必要な書類が一部異なります。

たとえば、普通車を自宅で保管する場合、次の4つの書類が必要になります。

・自動車保管場所証明申請書

・自動車保管場所証明申請書

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)

詳しくは「車庫証明を取得するために必要な書類と書き方」で解説しています。

警察署の窓口、または、警察署や警視庁のWebサイトで入手できます。Webサイトから入手する際は「車庫証明 書類 ◯◯(都道府県名)」と検索すると、都道府県の警察署のWebサイトから申請書をダウンロードできます。 乗用車と軽自動車では書類が異なるため、所有する車の書類を使用しましょう。

車庫証明の書き方は「車庫証明を取得するための必要書類と書き方」で紹介しています。 車の型式や車体番号などを記載する必要があるため、車検証を用意して記入しましょう。

もう乗らない…価値が下がる前が売り時

その車高く買い取ります!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!

WEBからのお申し込み

審査だけでもOK!

お電話からのお申し込み

営業時間8:30~20:00