人間に代わり、車が運転操作を行ってくれる自動運転。まるでSF映画のような話ですが、車が自分で安全に走り、人間は車内で映画を観たり、ゆっくり休んだりしていても平気な世界は本当にやってくるのでしょうか。そして現在はどこまで機能や技術が進歩しているのでしょうか。

今回は自動運転が実現した未来に、どんなメリットとデメリットがあるのかを考えてみます。

この記事でわかること

- ・「自動運転」の開発状況

- ・各社の自動運転(運転支援)技術「レベル2」搭載車種

- ・「完全自動運転」が実現した社会のメリット・デメリット

お乗り換えの場合、愛車の買取金額によって、ご準備いただく金額が変わります。

まずは、買取金額を調べてそのあと購入するお車を決めてみてはいかがでしょうか?

目次

「自動運転」とは何か?

みなさんは『CASE』という言葉を聞いたことがありますか?

これは“Connected(車両とインターネットの接続)” “Autonomous(自動化・自律化)” “Shared(シェアリングサービス)” “Electric(電動化)”の頭文字を取った言葉。「100年に一度の変革期」を迎えた自動車業界で、革新的な技術になると言われています。

自動運転とは“Autonomous”に含まれる技術で、ドライバー(人間)に代わってシステム(車)が運転を行うことを言います。人間は運転中に周囲の状況を「認知」し、どのように動くかを「判断」し、実際にステアリングやブレーキなどを「操作」しています。しかもこれらは「やるぞ!」と常に意識するわけではなく何気ない動作で非常に短い時間で認知・判断・操作を行っています。

人間に代わってシステムがすべての運転行為を行うためには、膨大な技術開発が必要になります。

完全自動運転実現までの道のりは?

人間に代わって車が認知・判断・操作を行う。こう聞くとそんなに難しくないことのように感じるかもしれません。しかし実際は、超えなければならないとてつもなく高いハードルがいくつもあります。

課題は車の技術革新だけではありません。自動運転に合わせた法律の改正、万が一自動運転車が事故を起こした場合に損害賠償はどうなるのかという問題、完全自動運転の状態では飲酒や居眠りなどをしていいのかというモラルの問題(運転免許が必要か否かという問題もあります)、さらにはもしシステムがハッキングされて悪意ある第3者に乗っ取られたらどうするかなど、解決すべきさまざまな課題があります。

そして完全自動運転を実現するには車がインターネットを通して車外のシステムと交信する必要があるため、インフラ整備も必要になります。

現在ではどこまで実用化されている?

では、CASEのなかでも重要な技術である自動運転はどこまで実用化されているのでしょうか。結論を言うと、「完全自動運転への道のりはまだまだ遠い」となります。

現状「自動運転技術搭載」と言える市販車はない

あくまで参考事例として紹介しますが、日産は2015年に開催された東京モーターショーに出展した『Nissan IDS Concept』のプレスリリース内で、以下のような発表を行いました。

第一弾として、2016年末までに、混雑した高速道路上で安全な自動運転を可能にする技術『パイロットドライブ1.0』を世界に先駆けて日本市場に投入します。2018年には、危険回避や車線変更を自動的に行う複数レーンでの自動運転技術を搭載したモデルを世に送り出します。そして2020年までには、交差点含む一般道での自動運転技術の導入を計画しています。

参照:日産自動車ニュースルーム

『パイロットドライブ1.0』は2016年8月に『プロパイロット』として先代セレナに初搭載されました。複数レーンでの自動運転技術は2019年9月に『プロパイロット2.0』として現行型スカイラインのハイブリッド車(現在は生産終了)に初搭載されました。しかし2020年までに導入予定だった“交差点含む一般道での自動運転技術”は2023年12月時点でまだ導入されていません。

そしてほとんどの自動車メーカーが、2015年当時に“自動運転技術”としていた技術を現在では“運転支援技術”としています。現在の市販車に搭載される技術はあくまで運転操作の主体が人間であるため、“自動運転”と呼ぶことで車にお任せできると誤解する人が現れてしまうのを防ぐための措置です。

自動運転技術はレベルによって基準を分けている

自動運転の段階は『レベル0』から『レベル5』まで、6段階に分けられています。

| 運転自動化レベル | 概要 | 運転操作の主体 |

| レベル0 | 運転者がすべての操作を実行 | 運転者 |

| レベル1 | システムが前後・左右のいずれかの車両制御を実施 | 運転者 |

| レベル2 | システムが前後及び左右の車両制御を実施 | 運転者 |

| レベル3 | 特定条件下においてシステムが運転を実施(当該条件を外れるなど、作動継続が困難な場合は、システムの介入要求などに対してドライバーが適切に対応することが必要) | システム(作動継続が困難な場合は運転者) |

| レベル4 | 特定条件下においてシステムが運転を実施(作動継続が困難な場合もシステムが対応) | システム |

| レベル5 | 常にシステムが運転を実施 | システム |

※官民ITS構想・ロードマップ2020にて規定

新車で販売される多くの車は『レベル1』の運転支援技術を搭載

「前後の車両制御」とはアクセルとブレーキの制御、「左右の制御」はステアリング制御になります。衝突被害軽減ブレーキや前車追従機能がついているアダプティブクルーズコントロール(ACC)などを搭載している車は『レベル1』の車両になります。

『レベル2』『レベル3』の運転支援技術を搭載したモデルも登場

システムが高速道路や自動車専用道路での車線を認識して車線中央付近を維持できるようにステアリング操作を支援する『車線維持支援システム(LKAS)』。この機能が作動しているときにステアリングから手を離すと警告が入り、システムが解除されます(絶対に試さないでくださいね!)。

最新モデルでは、高速道路や自動車専用道路での渋滞時などの特定条件下で、ステアリングから手を離して走行できるモデルも登場しています。これらはシステムが前後及び左右の車両制御を実施する『レベル2』の運転支援技術搭載車になります。ただし、ドライバーは予期せぬ事態でシステムが解除されることに備えて、ステアリングをいつでも握れる状態にしておかなければなりません。

『レベル2』が前後・左右の制御を行うのに対し、『レベル3』は特定条件下で運転を完全にシステムに委ねる状態になります。“完全に委ねる”とは、走行中にドライバーがスマホ操作やDVD視聴など、前を見ていなくても大丈夫な状態を指します。『レベル3』の機能や技術を搭載したモデルも登場しましたが、本格的に普及するにはまだ時間がかかりそうです。

日本メーカーの『レベル2』『レベル3』の運転支援技術&車種一覧

では特定条件下でのハンズオフが可能になった機能や技術、そしてその機能や技術を搭載したモデルを見ていきましょう。

【トヨタ】トヨタ チームメイト[アドバンスト ドライブ(渋滞時支援)]

![【トヨタ】トヨタ チームメイト[アドバンスト ドライブ(渋滞時支援)]](https://www.carseven.co.jp/magazine/wp-content/uploads/2023/11/20220113_01_100_s-1024x469.jpeg)

高速道路や自動車専用道路の本線において、0km/h〜約40km/hの渋滞時にレーダークルーズコントロール及びレーントレーシングアシスト作動中にドライバーが前を向いているなど一定の条件を満たすとシステムが作動します。レクサス車に搭載される『レクサスチームメイト[アドバンスト ドライブ(渋滞時支援)]』も同様のシステムになります。

・アルファード

・ヴェルファイア

・ヴォクシー

・ノア

・クラウン

・クラウン(クロスオーバー)

・クラウン(スポーツ)

・センチュリー

・RX

・RZ

・LBX

・LS

・LM

【ホンダ】Honda SENSING Elite トラフィックジャムパイロット(渋滞運転機能)

現在、ホンダには『レベル2』を達成している車種は設定されていませんが、2021年3月に、世界初の『レベル3』技術である『Honda SENSING Elite』を搭載したレジェントを発売しました。

このシステムは3次元の高精度地図や、全球測位衛星システム(GNSS)の情報を用いて自車の位置や道路状況を把握し、車体に張り巡らされた外界認識用センサーで周囲360°を検知。さらに車内のモニタリングカメラでドライバーの状態を見守ります。

これにより特定条件下でのハンズオフだけでなく、渋滞時にドライバーが前方から視線を外してもシステムは先行車の車速変化に合わせて車間距離を保ちながら同一車線内を走行・停車・再発進する『トラフィックジャムパイロット(渋滞運転機能)』を搭載しました。

なお、Honda SENSING Eliteを搭載したレジェンドは100台限定生産で、現在は販売されていません。ホンダはセンシング技術を進化させた次世代の『Honda SENSING 360』(レベル3相当)を2024年から実装予定です。

・レジェンド(2022年1月まで)

【日産】プロパイロット2.0

2019年9月に行われた現行型スカイラインのマイナーチェンジ時に、ハイブリッド車に搭載された『プロパイロット2.0』。特徴は渋滞時以外の高速道路や自動車専用道路でもこの機能を使えることです。主な機能は以下の通り。

・同一車線内ハンズオフ機能

・追い越し時の車線変更の支援機能

・ルート走行中の車線変更と分岐の支援機能

スカイラインは2022年8月にハイブリッド車の生産が終了したためプロパイロット2.0搭載グレードが消滅しましたが、現在は電気自動車(BEV)のアリアとミニバンのセレナに搭載されています。

・スカイライン(2022年8月まで)

・アリア

・セレナ

【スバル】アイサイトX

2020年11月に登場した2代目レヴォーグで初採用された高度運転支援システムのアイサイトX。GPSや準天頂衛星『みちびき』からの位置情報を利用して3D高精度地図データ上に自車位置を正確にマッピング。アイサイトX作動範囲にいると、運転操作や車線変更支援を行ってくれます。

さらに50km/hで走行中はハンズオフドライブも可能に。運転中は常にシステムがドライバーをモニタリングし、脇見運転をしたり居眠りしたりするとドライバーに危険を警告します。

・レヴォーグ

・アウトバック

・WRX S4

・レイバック

【BMW】ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能

日産のプロパイロット2.0よりも早く、日本で初めてハンズオフドライブ(渋滞時)を実現したのがBMWでした。それが2019年7月に日本導入された現行型3シリーズに搭載された『ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能』です。

近距離・中距離・長距離をモニタリングする3つの単眼カメラに加えてレーダーも使用して周囲をセンシング。60lm/h以下で高速道路または自動車専用道路を走行中に機能を作動させると、ステアリングから手を離してリラックスしながら移動できます。

・3シリーズ(セダン・ツーリング)

・4シリーズ(クーペ・カブリオレ)

・5シリーズ(セダン・ツーリング)

・7シリーズ

・i7

・8シリーズ(クーペ・カブリオレ・グランクーペ)

・X3

・X4

・X5

・X6

・X7

・M3(セダン・ツーリング)

・M4

・M5 セダン

・M8

・XM

自動運転が実現する未来に向けて、世の中は動き出している!

私たちが購入・運転する市販の乗用車に高度な運転支援技術を搭載するのはかなりハードルが高いもの。しかし現在は多くのメーカーやスタートアップがさまざまな形で実証実験を行っていて、地方ではすでに実用化されたものもあります。ここではそんな事例を見ていきましょう。

『レベル4』の自動運転が解禁!福井県永平寺町で走りはじめた

町民の方々による乗車 |

レベル4運行中の遠隔監視室の様子 |

経済産業省と国土交通省は2021年度より共同で『自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト』を進めていて、さまざまな実証実験を行ってきました。そして2023年3月30日、福井県永平寺町で実施する実証実験において道路運送車両法に基づく自動運行装置としての認可がおりました。さらに同年5月11日付けで道路交通法に基づく特定自動運行の許可を取得しました。

『ZEN drive』と名付けられたこのサービスは、荒谷〜志比(永平寺門前)間の約2kmを10分で走行。運行は土・日・祝日となっています。

2026年初頭に日本で自動運転タクシーサービスを開始予定

2023年10月、GM クルーズホールディングスLLC・ゼネラルモーターズ・ホンダの3社は、日本での自動運転タクシーサービスを2026年初頭に開始するために、サービス提供を担う合弁会社の設立に向けた基本合意書を締結しました。

このサービスを提供する車両『クルーズ・オリジン』は、運転席がない対面6人乗り構造で、『レベル4』相当の自動運転技術が搭載される予定です。

運転手がいないので、車内は完全なプライベート空間。ビジネスでの重要な商談や家族水入らずの団らんなどもできるとしています。

まずは2026年初頭に東京都心部でサービスを開始予定。最初は数十台の導入ですが、500台規模まで台数を増やし、サービス提供エリアも拡大される予定です。

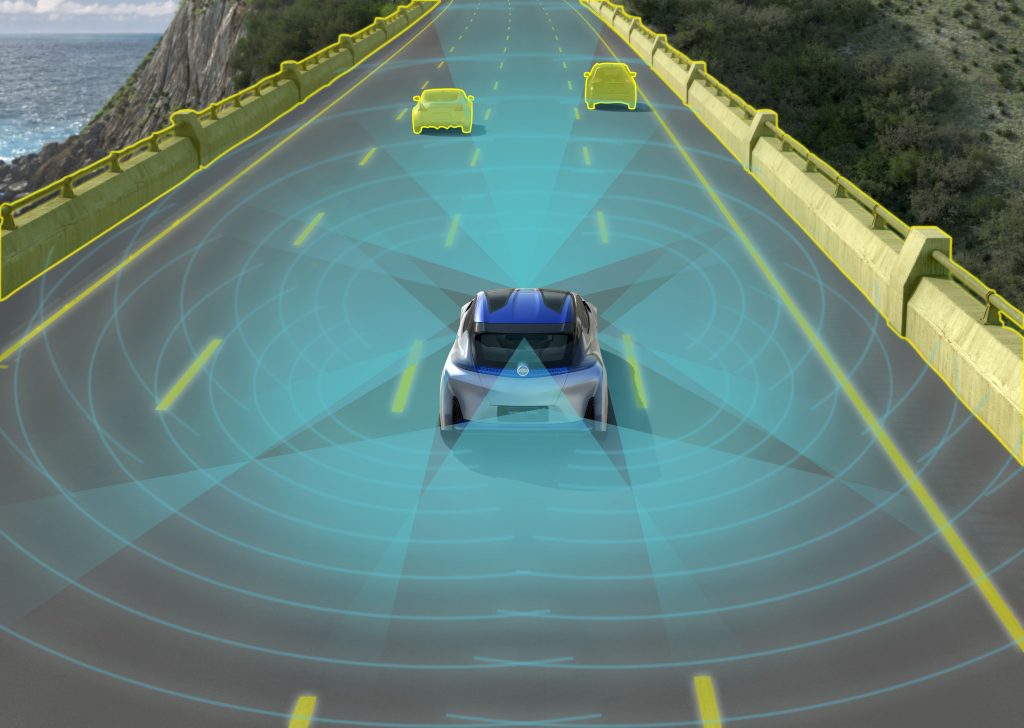

高度な自動運転に必要な技術

自動運転は単に車を前に走らせるだけでなく、さまざまなテクノロジーを複雑に制御します。ここではどのような技術が使われているかを見ていきましょう。

位置特定技術

自車が今どこにいるかを正確に把握しないと、完全自動運転は実現しません。「でも車の位置はカーナビやスマホの地図アプリにも表示されるし、難しくないのでは?」と思う人もいるでしょう。カーナビやスマホはGPSで位置測定していますが、GPSだと数mから状況によっては10m以上の誤差が生じてしまいます。これだけの誤差が生じると、たとえば高速道路でどの車線を走っているかが特定できません。これでは正確な判断ができず重大事故が発生する可能性があります。

また、カーナビは2次元の地図上に自車をマッピングしますが、実際は道にアップダウンがあったり、段差があったりするもの。自動運転では2次元ではなく3次元での位置特定が必要になります。

認識技術

公道を走る車の周りではさまざまなことが起こっています。

「高速道路の料金所が近づいてきて周囲の車が減速し始めた。」

「後ろを走る車が右の車線に移って自分の車を追い越し始めた。」

「ちょうどミラーの死角に入っているけれど、斜め後ろからバイクが近づいてきている。」

「道路工事で左側の1車線が使えなくなっている。」

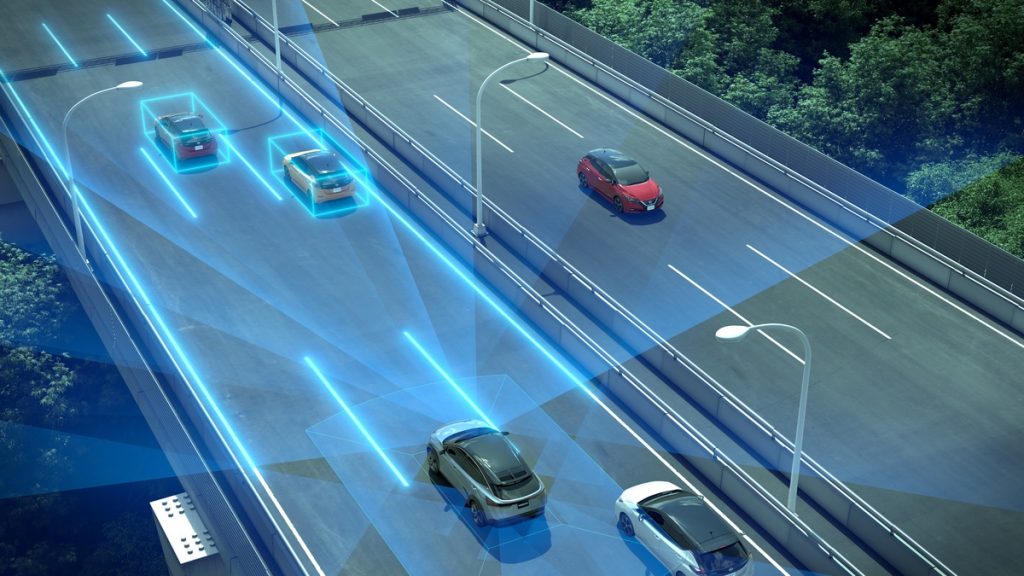

自車の周りの状況を正確に認識できないと、危険を正確に回避することができません。現在販売されている車はカメラ、レーダー、センサーなどを使ってさまざまな状況を認識しています。

レベル1のアダプティブクルーズコントロール(ACC)やハンズオフが可能なレベル2のACCなど現在の技術は、機能を使用できる場所を高速道路や自動車専用道路に限定しています。交通状況が高速道路とは比較にならないほど複雑になる街中では認識すべき状況も複雑になります。

通信技術

自動運転では自車の周囲をレーダーやカメラで認識するだけでなく、車が通信して渋滞・道路工事・信号の状況などをあらかじめ把握する必要があります。これらは路車協調システム、車車間通信などと呼ばれます。

予測技術

交通事故を未然に防ぐうえで必要なものとして、『かもしれない運転』という言葉があります。

「駐車車両の陰から人が出てくるかもしれない」「隣の車が車線変更してくるかもしれない」と周囲の状況を把握した上でさまざまな事象を予測しながら運転すれば、事故を減らすことができます。

自動運転でもシステムが状況を把握したうえで周囲の車の動きを予測する技術が不可欠です。

プランニング技術

完全自動運転が実現した社会で期待される効果のひとつに“渋滞の緩和”があります。それを実現するのがプランニング技術です。各車が周囲の状況を把握して最適なルートを選択して走行。状況が変わればそれに合わせてルートを変更することで、渋滞を軽減し、安全を確保しながら走行できるようになります。

人工知能技術

自動運転の状態では乗員は“運転”しない状態で車が公道を走行します。そのため、膨大な情報を最適に処理し、これから起こることを予測し、常にさまざまな判断をしながら走行するためには高度な人工知能(AI)が欠かせません。

AI技術では、認知技術や判断技術だけでなく倫理観(トロッコ問題などと呼ばれます)も考えなければならない課題です。

高速データ処理技術

自動運転では膨大な情報を最適に処理する必要があることはこれまでお伝えした通り。しかも実際に車が公道を走っている状況では、それを瞬時に行わなければなりません。処理に時間がかかればその間に事故が発生する可能性も否定できません。車ではなく外部に置いたサーバーで処理する場合は瞬時に伝達する技術も必要です。

日産の『プロパイロット2.0』はどのような技術を使っているのか

スカイラインに初搭載され、現在はアリアとセレナに搭載される『プロパイロット2.0』。カーナビで目的地を設定して高速道路の本線に入ると、ナビ連動ルート走行がスタート。ハンズオフ走行のほか、車線変更を伴う追い越しを行い、高速道路にある分岐を正しく走行しながら、高速道路の出口までの走行を支援してくれます。そんな『プロパイロット2.0』にはどんな技術が使われているかを紹介します。

3D高精度地図データ

データ収集車両が実際に日本中の高速道路を走行し、カーブの曲線、中央線、線の色など道路のあらゆる情報を収録した緻密な地図データを使用しています。データは定期的に更新されます。

準天頂衛星システム『みちびき』

『みちびき』は準天頂軌道の衛星が主体となって構成されている日本の衛星測位システム。衛星による測位は4機以上の衛星があれば大丈夫ですが、都市部や山間部だとビルや山、樹木などに遮られてしまうことがあります。みちびきがGPSを補うことで安定的に位置情報を取得できるようになります。

『プロパイロット2.0』を搭載するアリアでは、みちびきの『センチメータ級測位補強サービス(CLAS)』のシグナルを量産車で初めて利用しています。GPSの誤差が最大15mほどあるのに対し、CLASの誤差は50cm以下だそうです。

アリアの『プロパイロット2.0』搭載車はCLASの電波を受信するため、ルーフにシャークフィンアンテナが2個つけられています。

360°センシング

カメラ・レーダー・ソナーなどを用いて、車の周囲を常時センシング。注意が必要な時はドライバーに警告するとともに、危険を回避するよう運転操作を支援します。

完全自動運転が実現した世界のメリット

完全自動運転が実現するとドライバーはステアリングを握るのはもちろん、前方を注視しながら走る必要がなくなるため、『運転』の概念が根底から変わるでしょう。車で移動する時間に映画を楽しんだり、ミーティングに参加したりして時間を有効活用することができるはずです。

自動運転により渋滞は激減し、事故も大幅に減少するはず。そうなると“車が乗っている人を守る”という概念がなくなり、車のデザインが大きく変わるかもしれません。

自動運転を活用した新しいサービスも誕生するでしょう。近年はドライバーの確保ができずタクシーが慢性的に不足していますが、自動運転が実現すれば無人タクシーが登場するはず。また、ターミナル駅に到着したら予約した無人車が待っていて目的地まで送迎してくれて、到着後は車が無人で車庫に戻るというサービスも出てくるはず。過疎地における年配の方向けの移動サービスの登場も期待したいところ。

もちろん人の移動だけでなく、物流の世界も自動運転によりサービス形態が大きく変わるはずです。

完全自動運転のデメリット

逆に完全自動運転が実現したときのデメリットとしてまず考えられるのが、車が高額になることです。現在でもさまざまな先進安全装備が搭載されたことで車の値段は高くなっています。完全自動運転の世界では現在よりさらに多くの技術が搭載されるため、大量生産を考慮しても車の値段は高くなるはずです。

また、完全自動運転が実現した社会でも、その性能は車種により異なるはずです。そのようななかでどのように交通を制御していくかは大きな課題になると思われます。

最も重要な課題になるのはハッキングのリスクではないでしょうか。何者かが悪意を持ってシステムを乗っ取った場合、どれほどの影響があるかは想像もできません。

「自動運転になると車で走る楽しさがなくなる」という声もありますが、きっと今までとは違う形での楽しさが生まれるのではと思っています。

たとえば、日産は2017年の東京モーターショーで公開したコンセプトカー『NISSAN IMx』に、自動運転モードではステアリングがない空間でリラックスしてくつろぐことができ、マニュアルドライブモードを選択すると目の前にステアリングが現れてダイナミックな運転を楽しめるアイデアを公開しました。

よくある質問

これは何をもって『自動運転』と言うかによって答えが変わります。私たちがSF映画のようにあらゆる場所で自動運転技術を搭載した車で移動している世界となると、実用化は当分先になるでしょう。 一方で限られたエリアでの『レベル4』相当の自動運転はすでに福井県永平寺町で車両が走り始めています。また、2026年には東京でドライバーがいない無人タクシーが走行する計画もあります。

多くの車に搭載されているのは自動運転ではなく、運転支援である『レベル1』の技術です。日産の『プロパイロット2.0』やトヨタの『トヨタ チームメイト[アドバンスト ドライブ(渋滞時支援)]』など、『レベル2』相当の技術を搭載したモデルも登場しています。ただ、これらも自動運転ではなく運転支援になります。

総在庫3,000台以上から

ぴったりの一台が見つかる!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!