「ABS」という言葉を耳にしたことがあっても、その役割や作動方法を正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。ABSとは、簡単に言えば「急ブレーキをかけたときに、タイヤをコントロールできるようにして緊急回避しやすくするシステム」のことです。

この記事でわかること

- ・ABSとは何か

- ・ABSを作動させる方法

- ・ABSを作動させるときの注意点

ABSについての知識を深め、緊急事態に問題なく対応できるようにしましょう。

目次

ABSとは

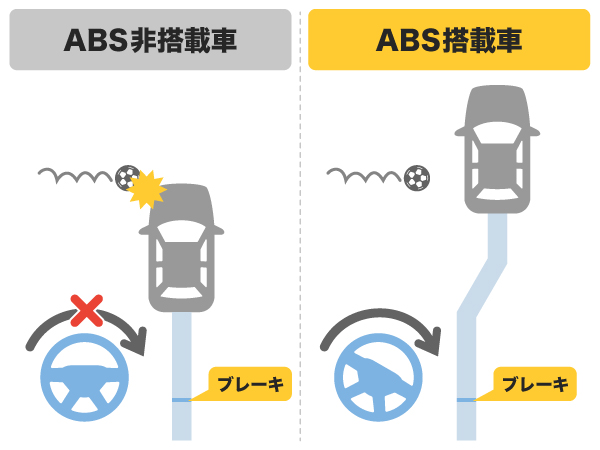

ABSとは、アンチロックブレーキシステムの略で、急ブレーキをかけた(ブレーキを深く踏み込んだ)ときに、タイヤが回転しない状態(タイヤロック)になって、ハンドル操作が効かなくなることを防ぐシステムです。

主に、人やモノが急に飛び出してきて緊急で回避しなければいけない場面や、凍結した地面でハンドル操作が効かなくなった場面などで活躍します。

昔はポンピングブレーキ(ブレーキペダルを数回に分けて踏むブレーキ)という方法で緊急回避することが推奨されていました。

しかし、緊急事態に運転者はそのような動作が取りにくい点や、ポンピングブレーキではタイヤごとの制御ができないという点が、ポンピングブレーキの問題点として挙げられました。

この2点から、1978年にポンピングブレーキが自動でできるようなシステムとして、ドイツの自動車機器サプライヤー・ロバートボッシュ社が「ABS」を開発。さまざまな自動車メーカーで導入されるようになりました。

日本では、2013年8月にバス・トラック・トレーラーへの導入の義務化が発表されていますが、2023年5月時点、乗用車への義務化は定められていません。

しかし、2010年12月に導入が義務化された「ESC(車の横滑りを防止する機能)」とABSが一緒に制御されることから、ほぼ義務化されていると言えるでしょう。

ABSの仕組み

ABSは、大きく分けて以下の2つの仕組みで動作します。

◯タイヤの回転数を検知する(センサー)

タイヤの回転数に応じて、「急ブレーキが踏まれているか」と「タイヤにロックがかかっていないか」「タイヤの回転数が早すぎないか」を確認し、問題があると判断すれば油圧制御装置に信号を送ります。

◯ブレーキオイルの油圧を制御する(油圧制御装置)

信号を受けたブレーキオイルの油圧制御装置は、ブレーキの強さを自動的に制御し、ロックがかかりそうなタイヤがあればブレーキを弱め、スピードが早すぎるタイヤにはブレーキをかけます。

ABSが搭載されていないと、タイヤを個別で操作できないため、重要なシステムです!

ABSを作動させる方法

ABSを作動させるためには、しっかりとブレーキペダルを踏み込まなければいけません。

ABSが作動する流れは以下のようになっています。

運転者自身で行えることは「ブレーキを深く踏み込む」と「ハンドルを操作する」の2つです。焦らずに実行しましょう。

ABSを作動させるときの注意点

ABSは、以下の3つに注意して作動させましょう。

作動時はブレーキペダルを踏み続ける

ABSはブレーキを深く踏み込んだときに作動します。

その際、「ゴゴゴ」や「グギギ」といった異音が生じたり、ブレーキやハンドルが振動したりしますが、正常にABSが働いている証拠です。そのような状況になっても、焦らずブレーキを踏み続けましょう。

驚いて足を離してしまうと、ブレーキがゆるみ、ABSが正常に作動しなくなってしまう恐れがあり、危険です!注意しましょう。

ポンピングブレーキは使わない

ポンピングブレーキとは、数回に分けてブレーキをかけ、徐々にスピードを弱めることです。

ポンピングブレーキを使ってしまうと、ブレーキを緩めたことになり、ブレーキペダルを踏み続けなかったときと同様にABSが正しく稼働しない可能性があります。

ABSが開発される前は、ハンドルが操作できるブレーキのかけ方としてポンピングブレーキが有効でしたが、開発されて以降は、緊急回避するための技術としては不要になりました。

ポンピングブレーキは、制動距離をコントロールしたり、同乗者や積荷に負担をかけにくかったりする点では有効な技術です!あくまでも「ABSを作動するためには必要がない」ということを理解しましょう。

制動距離が短くなるわけではない

制動距離とは、ブレーキを踏んでから車が完全に停止するまでの距離のことです。

ABSは「急ブレーキをかけたときにハンドルが操作できる」仕組みであり、ABSが作動したとしても、制動距離は普通に急ブレーキを踏んだときとほとんど変わりません。

ただし、ABSが使用された場合の制動距離は、路面の状況や道路の種類によって変わる可能性があり、濡れた路面であれば短くなり、凍結しているもしくは砂利の敷かれた道であれば長くなるといったケースも見られます。

ABSはあくまでもブレーキを補助する装置であることを理解して、急な飛び出しなどにも対応できる余裕をもったブレーキを心がけましょう。

ABSランプが点灯する理由

自動車のメーター部分には「ABS」と書かれたマークが存在しています。

このランプが赤く点灯する場面がありますが、その理由は主に以下の2つです。

・正しく作動するかどうかを確認するため

・ABSに異常が起こっているため

正しく作動するかどうかを確認するための点灯では、エンジンをかけたときに点灯するだけですぐに消えます。一方、ABSに何らかの異常が生じている場合は、常に点灯し続けます。

ABSは急ブレーキ時のハンドル操作に重要なシステムなので、このランプがずっと点灯し続けている場合は、すぐに自分で点検するか業者への点検修理の依頼が必要です。

ABSを修理してもランプが消えない場合は、バッテリーの電圧低下やブレーキランプの電池切れまたは経年劣化が考えられます。

よくある質問

アンチロックブレーキシステム(Anti-lock Breake System)の略です。急ブレーキをかけたときにタイヤがロックされるのを防ぐシステムになっています。

ABSは大きく分けて「タイヤの回転数を検知する(センサー)」「ブレーキオイルの油圧を制御する(油圧制御装置)」という2つの仕組みを持っています。センサーは回転数に応じて、「急ブレーキが踏まれているか」と「タイヤにロックがかかっていないか」を確認。ブレーキオイルの油圧制御装置は、ブレーキの強さを自動的に制御し、ロックがかかりそうなものがあればブレーキを弱め、スピードが早すぎるものにはブレーキをかけます。

ABSを作動させるためには、しっかりとブレーキペダルを踏み込まなければいけません。ABSが作動する流れは「ブレーキを強く踏みこむ→センサーが回転数でロックがかかるタイヤがあるか検知する→ブレーキの油圧を調整する→タイヤのロックが解除される→ハンドル操作が可能になる」となっています。

基本的に制動距離は変わりません。ただし、ABSが使用された場合の制動距離は、濡れた路面であれば短くなり、凍結しているもしくは砂利の敷かれた道であれば長くなるケースもあります。

ABSランプは、主に「正常かどうか確認するため(エンジンをかけたときに数秒間点灯)」「ABSに異常があるから(常時点灯)」という2つの理由から点灯します。ずっと点灯し続けている場合は、自分で点検するか、修理業者に点検・修理を依頼しましょう。

総在庫3,000台以上から

ぴったりの一台が見つかる!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!