ユーザー車検とは、業者を通さずに、運輸支局(陸運局)や軽自動車検査協会に車を持ち込み、自ら車検を受ける方法です。業者に依頼するよりも費用を抑えられるため、車の維持費を節約したい人にとって有効な選択肢です。

ただし、ユーザー車検を受けるには、予約や書類の準備など、検査当日までに行うべきことがあります。当日の検査も自分で行うため、慣れていないと時間や手間がかかるかもしれません。

ユーザー車検を検討する際は、手続きの流れやメリット・デメリットを把握したうえで、自分に適しているかどうかを判断しましょう。

この記事でわかること

- ・ユーザー車検の事前準備

- ・ユーザー車検当日の流れ

- ・ユーザー車検の検査項目

| 契約後の減額は一切なし! 安心して車を売却するなら【カーセブン】 |

|

できるだけ高く査定してもらうなら、買取を選ぶことがおすすめ。古い車でも買取可能です!査定金額に納得し、買取契約に至る場合は、当日内に一部の契約金が前払いにも対応しています。 \簡単30秒/ |

目次

ユーザー車検とは:自ら運輸支局に車を持ち込み車検を受ける方法

車検とは、車が保安基準を満たしているかを確かめるための検査です。車検は、ディーラーや車検専門店、整備工場などの業者に依頼する方法が一般的ですが、業者を通さずに自分で車検手続きを行うことも可能です。これを「ユーザー車検」といいます。

ユーザー車検では、運輸支局や軽自動車検査協会に車を直接持ち込み、検査場を運転して車検を受けます。業者に車検を依頼する場合、代行手数料・検査料・整備費用などを業者に支払う必要がありますが、ユーザー車検は自分で車検手続きをするため、これらの費用を抑えられることが大きなメリットです。

ユーザー車検と法定点検の違い

法定点検とは、道路運送車両法で定められた車の定期点検整備であり、安全かつ快適に走行できるよう車の状態を細かく確認することです。

法定点検は12か月点検と24か月点検があり、一般的には24か月点検は車検と同時に行われます。一方、ユーザー車検は「車検」のみを指し、法定点検は含まれません。しかし、車の安全性を保つためには、法定点検で車の状態を点検・整備することが重要です。

ユーザー車検の前に法定点検を行った場合は、点検・整備の作業内容を定期点検整備記録簿に記録し、ユーザー車検時に持参します。ユーザー車検の後に法定点検を行う場合は不要です。

自分で点検・整備ができない場合は、法定点検のみを最寄りの整備工場に依頼することも可能です。

ユーザー車検を受けられる場所

・普通車:運輸支局

・軽自動車:軽自動車検査協会

ユーザー車検は、普通車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の検査場に車を持ち込んで行います。

継続検査(2回目以降の車検)の場合は全国どこの検査場でも受けられますが、新規検査と構造等変更検査の場合は使用の本拠地(所在地)を管轄する検査場でしか受けられないので注意しましょう。

ユーザー車検を受けられる期間

自家用車の場合、車検の有効期限は、初回(新車登録後)は3年、次回以降は2年ごとです。ユーザー車検は、有効期限内であればいつでも受けられます。ただし、有効期限の30日より前に車検を受けると有効期限が前倒しになるため、有効期限が切れる30日前から満了日までの間に車検を受けることがおすすめです。

注意点として、ユーザー車検の場合、不合格になると整備や再受検により当日中に合格できない可能性があります。有効期限ギリギリに受検して不合格になると、タイミングによっては有効期限を過ぎてしまう可能性もあるため、余裕を持って計画することが大切です。

ユーザー車検の事前準備

ユーザー車検を行う前には、以下の事前準備を行っておきましょう。

1. ユーザー車検の予約をする

ユーザー車検を受ける場合は事前予約が必要です。普通車・軽自動車ともにインターネットで予約できます。なお、軽自動車の場合は電話予約も可能です。軽自動車検査協会の「お問い合わせ先(全国の事務所一覧)」から管轄の事務所の電話番号を確認し、電話してみましょう。

電話の際は車検証を用意し、音声ガイダンスに従って操作していきます。

インターネットで予約する流れ

インターネットでの予約の場合、普通車と軽自動車で予約システムが異なります。

【普通車の場合】

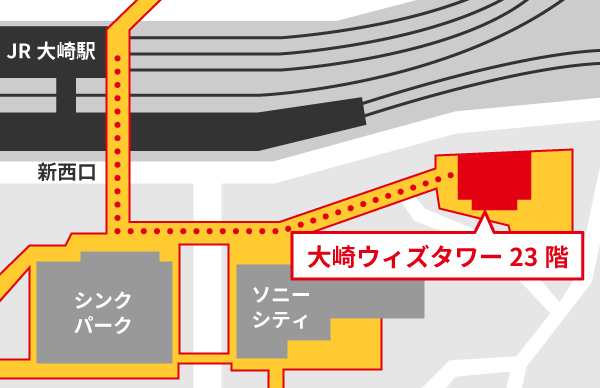

自動車技術相談機構 自動車検査インターネット予約システム

【軽自動車の場合】

軽自動車検査協会 軽自動車検査予約システム

予約方法は普通車、軽自動車で大きな違いはありません。ここでは、普通車の場合の予約手順を紹介します。

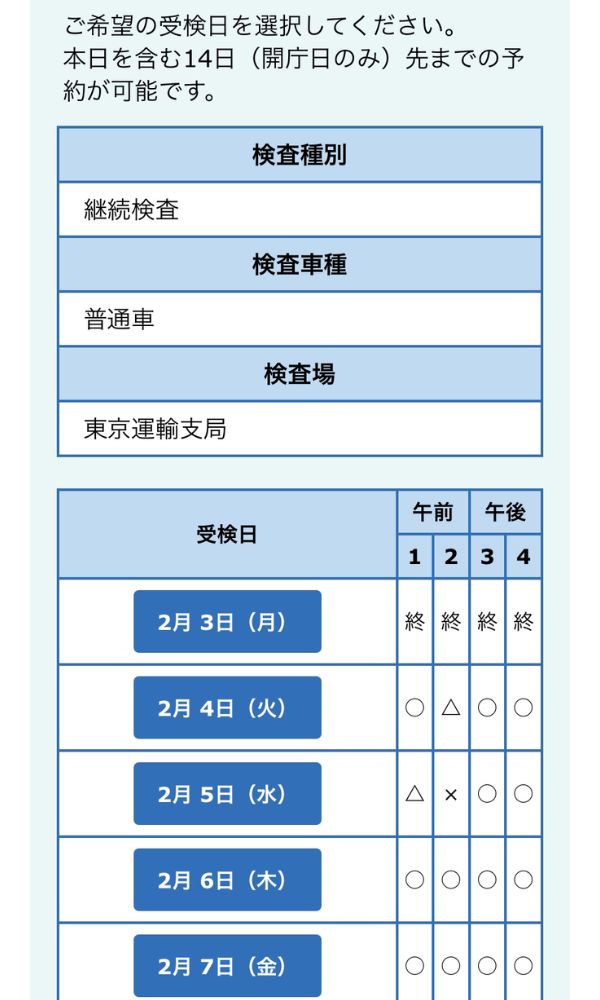

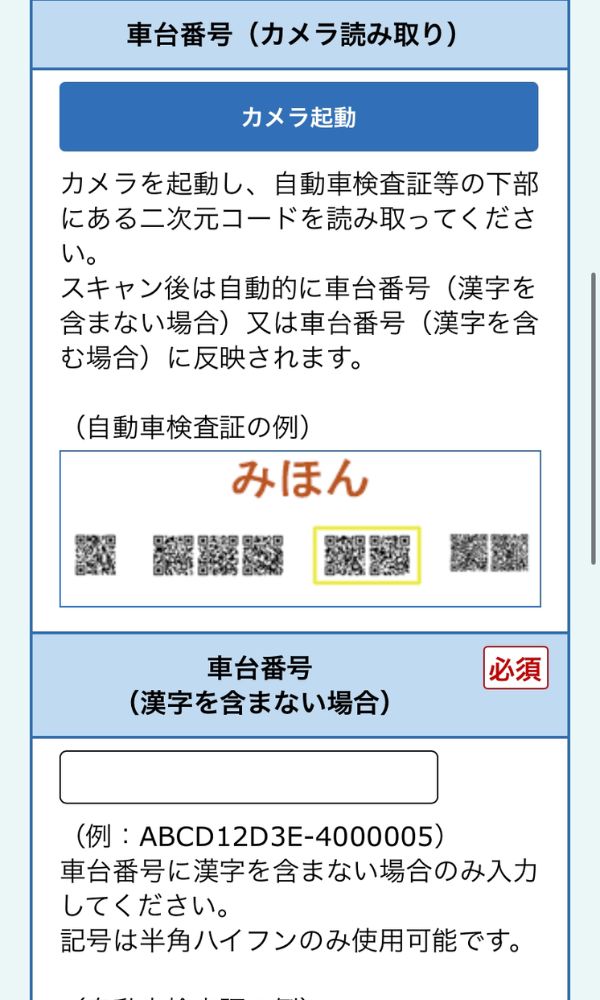

1. 「自動車検査インターネット予約システム」を開く

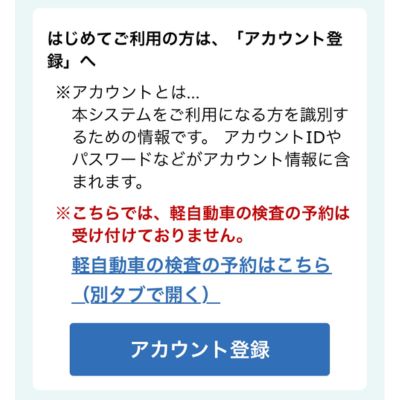

2. 初めて利用する場合は「アカウント登録」を行う

以前利用したことがあっても、2年1か月以上利用実績がないアカウントは削除されるので、その場合は再度新規登録が必要です。

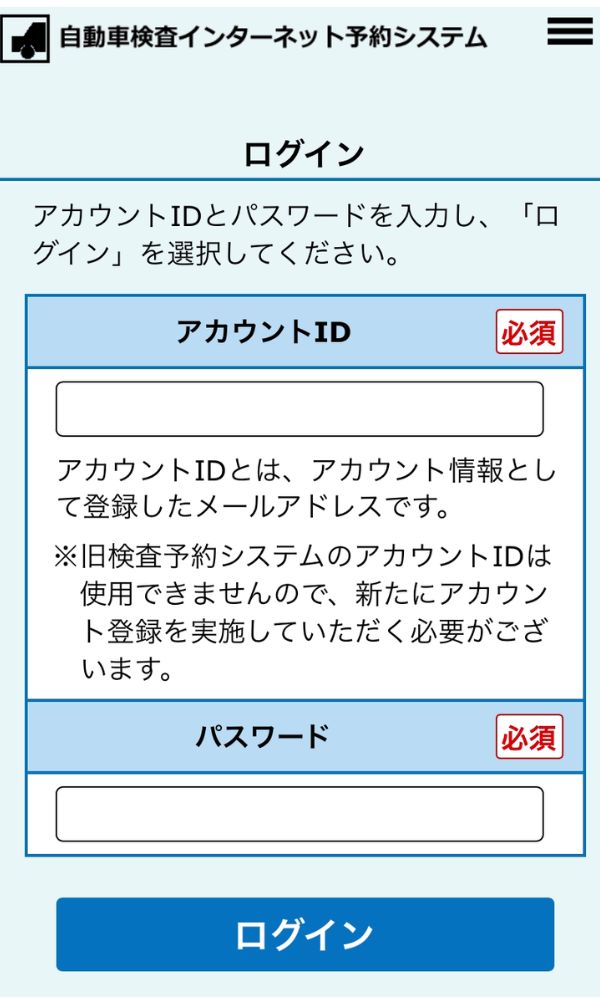

3. 登録したアカウント情報で「ログイン」する。

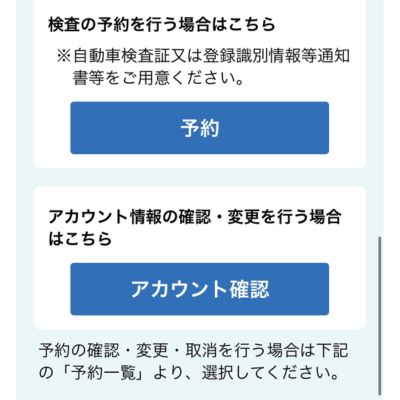

4. 「検査予約を行う場合はこちら」下の「予約」ボタンを押す。

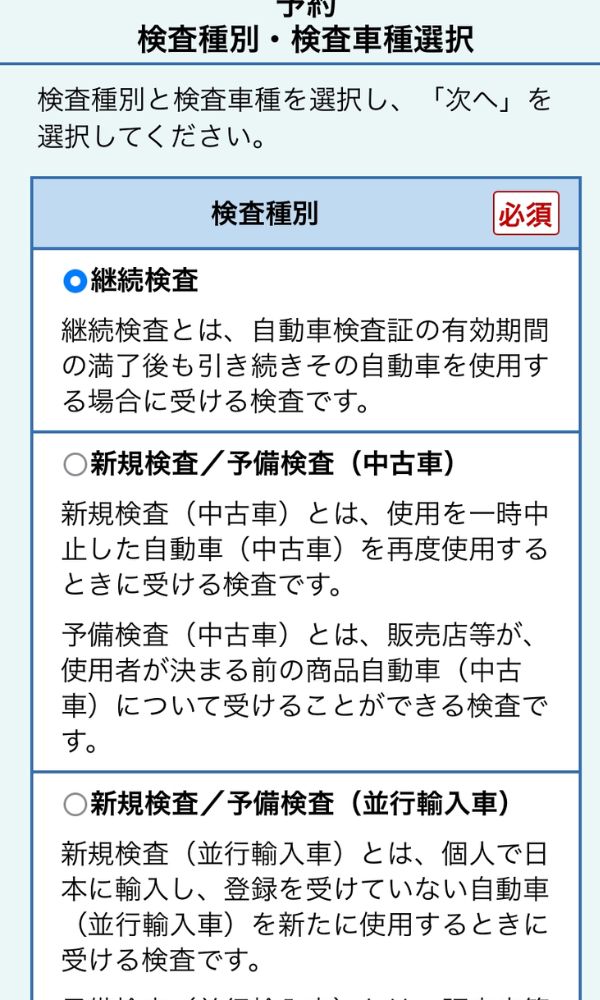

5. 検査種別・検査車種の該当箇所にチェックを入れる。

6. 検査車種を選択する。

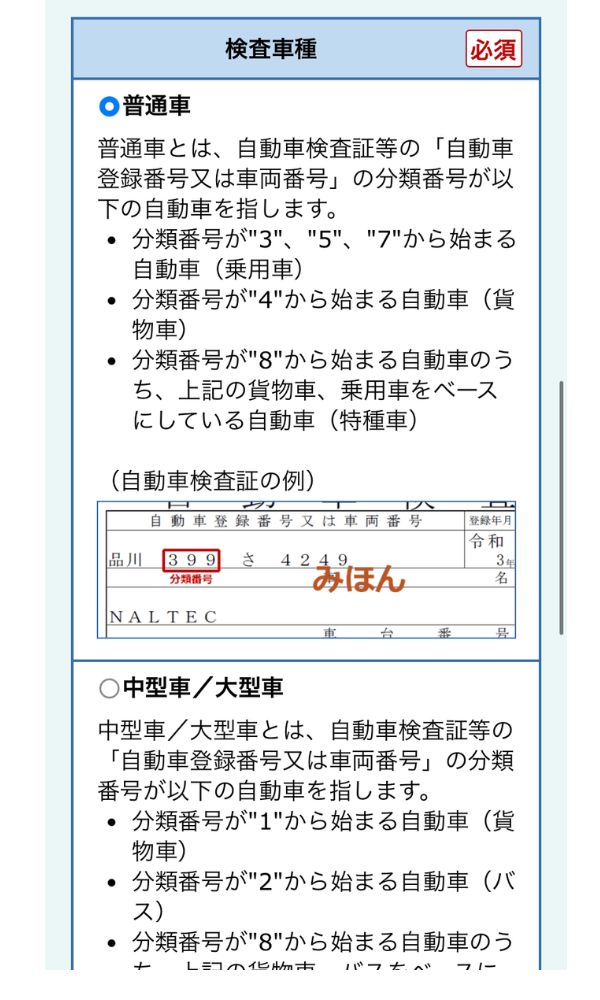

7. 検査を受ける検査場を選択する。

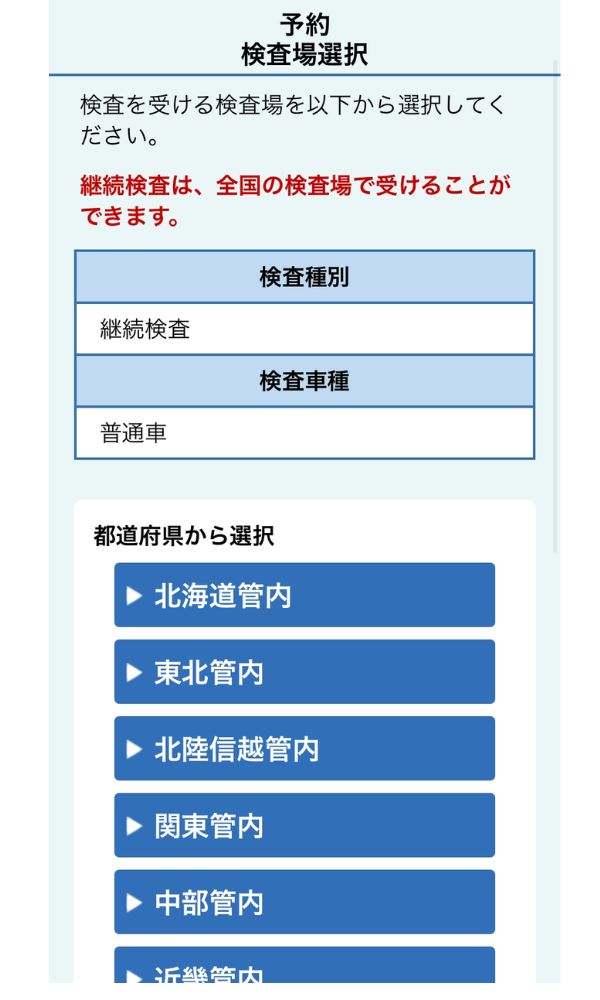

8. 予約の空き状況を確認し、希望する受検日と検査時間を選択する。

入力する日から14日先までの予約が可能です。

9. 予約情報(車体番号・受検者名・電話番号)を入力する。

10. 内容に問題がないか確認し「完了」ボタンを押す。

以上で予約は完了です。登録したメールアドレスに予約内容が届くので、確認してみましょう。

2. 必要書類を準備する

予約ができたら、ユーザー車検に必要なものを準備します。

▼ 事前に用意する書類

| 書類 | 詳細 |

| ⾃動⾞検査証(車検証) | ・車が保安基準に適合していることを証明する書類 ・車内に保管していることが多い |

| 自動車損害賠償賠責任保険証明書 (自賠責保険証明書) |

・自賠責保険に加入していることを証明する書類 ・メンテナンスノートや車の取扱説明書と一緒に保管していることが多い |

| 定期点検整備記録簿 | ・車の点検・整備の経歴が記録された書類 ・検査の前に法定点検を行った場合のみ必要 |

▼ 当日窓口で入手する書類

| 書類 | 詳細 |

| 継続検査申請書 | ・車検証を発行するために必要なOCR用紙 ・当日窓口で入手・記入する |

| ⾃動⾞検査票 | ・車検時に検査項目ごとの合否を記録する用紙 ・当日窓口で入手する |

| 自動車重量税納付書 | ・自動車重量税を支払うために使用する書類 ・当日印紙を購入して貼り付ける |

| 手数料納付書 | ・手数料を納めるための書類 ・当日印紙を購入して貼り付ける |

ユーザー車検(継続検査)において印鑑は基本的に不要です。名義変更や住所変更を行う場合は必要となります。

各書類についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

自賠責保険はユーザー車検当日に窓口で継続加入手続きを行うことも可能

自賠責保険証明書は有効期間が車検満了までカバーされているものが必要となります。ユーザー車検当日に運輸支局や軽自動車検査協会で継続加入手続きを行うことも可能です。その場合は、現在の自賠責保険証明書(有効期間内のもの)を持参しましょう。

自動車税(種別割)納税証明書・軽自動車税(種別割)納税証明書は原則不要

これまで継続検査では自動車税(種別割)納税証明書・軽自動車税(種別割)納税証明書の提出が必要でしたが、2015年4月から納税証明書の電子化が始まり、2025年1月時点では普通車・軽自動車ともに継続検査時の納税証明書の提出が原則不要になりました。

ただし、以下に該当する場合は納税証明書となる場合があります。

・納税直後で納税データが登録されていない

・中古車購入直後

・他の市区町村へ引っ越した直後

・対象車両に過去の未納がある

納税からデータの反映までにかかる時間は自治体や支払方法によって異なりますが、数日~1か月程度とされています。特に、スマートフォン決済、クレジットカード決済で納付する場合、データ反映に1か月程度かかる場合もあります。そのため、すぐに車検を受ける場合には、納税通知書により金融機関の窓口やコンビニなどで納付し、納税証明書を持参したほうが安心です。

3. 検査項目をもとに車の状態を確認する

ユーザー車検に合格するために、事前に検査項目と車の状態をチェックしておくことが大切です。法定点検はユーザー車検後でも問題ありませんが、一緒に行っておくと効率よく進められます。

具体的な検査項目は「ユーザー車検の検査項目」で紹介しています。

ユーザー車検の所要時間

ユーザー車検の所要時間は車検場の混み具合や検査状況により異なります。スムーズに進めば、最短で1時間程度で終わることもありますが、不合格の場合は再度整備・再受検となるため、半日以上かかることもあります。

再受検の可能性も踏まえて、余裕を持って計画を立てましょう。

ユーザー車検当日の手続き・検査の流れ

ユーザー車検当日は、予約した運輸支局や軽自動車検査協会に行きます。ユーザー車検は平日の日中のみ受け付けており、地域によって異なる場合があるので事前に確認しておきましょう。

ここからは、ユーザー車検当日の流れと具体的なやり方を説明します。

1. 必要書類を作成する

継続検査申請書・自動車重量税納付書・自動車検査票は当日窓口で書類を受け取って作成・提出します。これらの書類と「2. 必要書類を準備する」で用意した書類を窓口で提出し、ユーザー車検予約時に発行された予約番号を伝えましょう。

2. 検査手数料と自動車重量税を支払う

印紙販売窓口で自動車重量税と検査手数料の金額分の印紙を購入して、自動車重量税納付書と手数料納付書にそれぞれ貼り付けます。自賠責保険の継続加入手続きを行っていない場合は、運輸支局の自賠責保険取扱窓口で行えます。

普通車の場合は、検査手数料と自動車重量税の支払いにクレジットカードが利用可能です。クレジットカードでの支払いを希望する場合は、国土交通省の「くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス」にアクセスして、車両情報と申請内容、クレジットカード情報を登録する必要があります。

軽自動車の検査手数料・自動車重量税においては、クレジットカード払いに対応していません。

3. ユーザー車検の受付窓口で書類を提出

事前に準備した書類と当日作成した書類をユーザー車検受付窓口に提出し、予約時に発行された予約番号を伝えましょう。書類に不備がなければ検査ラインが指定されます。

4. 検査ラインで検査を受ける

車に乗り、指定された検査ラインの列に並びます。初めて検査を受ける場合など、不安な場合は入場前に検査コースの見学をすることも可能です。

検査を受ける前に、ホイールカバー、ナットカバーなどを外しておきましょう。準備ができたら検査官の案内に従って検査コースに入場し、検査を受ける流れです。

検査項目は「ユーザー車検の検査項目」で紹介しています。

5. 検査に合格したら新しい車検証が交付される

検査に合格したら、再度継続検査受付窓口で受付時と同じ書類を提出します。新しい自動車検査証および検査標章(ステッカー)が交付されたら、ユーザー車検は終了です。古いステッカーをはがし、新しいステッカーをフロントガラスに貼り付けましょう。

不合格項目がある場合は点検・整備を行い、再度検査コースに戻り受検します。「ユーザー車検で不合格になった場合の対応」で詳しく解説しています。

ユーザー車検の検査項目

ユーザー車検の検査項目は以下のとおりです。

【同一性の確認】

車検証に記載されている内容と車が同一か確認する検査

【外観検査】

灯火器類の点灯状況、タイヤの摩耗、ナットの緩みなどを確認する検査

【サイドスリップ検査】

車の直進性の検査

【スピードメータ検査】

スピードメータの誤差を確認する検査

【ヘッドライト検査】

ヘッドライトの明るさや向きの検査

【ブレーキ検査】

ブレーキの効き具合を確認する検査

【排気ガス検査】

排気ガスに含まれる一酸化炭素と炭化水素の濃度を確認する検査

【下回り検査】

検査官が車の下に回り、車の舵取りハンドルや足回りの緩み、

排気管に穴が空いていないか確認する検査

それぞれ検査官の指示や画面・音声の表示に従ってチェックしていきます。

不明点があれば検査官に質問・確認しながら進めていきましょう。

ユーザー車検で不合格になった場合の対応

ユーザー車検で不合格になった場合は再度検査を受ける必要があります。当日と翌日以降で対応方法が異なるので、確認しておきましょう。

当日:3回まで再入場が可能

ユーザー車検は、受付をした当日に限り3回まで再入場が可能です。初回検査後に2回まで再受検が無料で受けられるため、検査場付近の整備工場などで不合格となった箇所を整備し、検査時間内に受検するとよいでしょう。

翌日以降:2週間以内は不適合箇所のみの受検が可能

3回目も不合格になった場合や、当日中の再受検が難しい場合は、書類一式を運輸支局整備担当窓口へ提出すると「限定自動車検査証」が交付されます。

限定自動車検査証は、車検の際に保安基準に適合しない部分があった場合に交付される書類です。限定自動車検査証があれば、不適合箇所のみを検査して合格すると、自動車検査証が交付されます。

通常、車検不適合の車は公道を走行できませんが、限定自動車検査証があれば、有効期間は発行日を含めて15日間は公道を走行できるため、その期間内に再度受検しましょう。

限定自動車検査証の有効期間を過ぎると再度全ての検査を受け直すことになります。

ユーザー車検で落ちやすい項目

車検時に落ちやすい項目には以下のようなものがあります。

・ヘッドライトの光軸(ライトの向き)・光量

・ブレーキ性能が落ちている

・タイヤの摩耗・ひび割れ

・ワイパーの不具合

・ドライブシャフトなどのブーツ類の不具合

特にヘッドライトは2024年8月より新基準が導入され、不合格となる車が増えています。ヘッドライトの検査については、こちらの記事で詳しく解説しています。

ユーザー車検当日の不合格を避けるなら予備検査がおすすめ

不合格になると再度検査を受けることになり、時間や手間がかかるため、予備検査で車検基準を満たしているか確認しておくことをおすすめします。

予備検査とは、ユーザー車検を受ける前に車検基準を満たしているかチェックする検査のことです。予備検査は、予備車検場(テスター屋)や整備工場、車検専門店などで受けられます。

予備検査で車検不適合となる箇所が見つかったら、整備・調整をしてもらえるため、ユーザー車検当日の検査に不合格になるリスクを避けられます。

ユーザー車検にかかる費用

ユーザー車検にかかる費用は「法定費用」「整備費用」の2つです。法定費用には「自賠責保険料」「自動車重量税」「検査手数料」が含まれ、これらはユーザー車検でも業者に依頼する車検でも金額は変わりません。

整備費用は修理や部品交換にかかる費用です。ユーザー車検の場合、車体に問題がなく修理や部品交換を行わなければ整備費用は発生しないため、法定費用のみを支払うことになります。

例として、自家用乗用車の法定費用を計算してみましょう。

▼自家用乗用車の法定費用例(2年自家用)

| 車種 | ホンダN-BOX | トヨタヤリス | 日産セレナ |

| 自動車重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 32,800円 |

| 自賠責保険料 (25か月) |

18,040円 | 18,160円 | 18,160円 |

| 印紙代 (申請手数料) |

2,200円 | 2,300円 | 2,300円 |

| 法定費用合計 | 26,840円 | 36,860円 | 53,260円 |

※エコカー減税対象外/継続検査/新規登録から13年未満

※OSS申請を除く

車両重量税は車両の重量により金額が変わりますが、自賠責保険と印紙代に関しては、大きな違いはありません。

また、自賠責保険は24か月で契約することも可能ですが、車検の期間より1か月長く加入することが多いです。車検の有効期限は夜24時までなのに対し、自賠責保険の有効期限は昼12時までと12時間の差があり、保険が切れた状態では車検に通らないためです。

ユーザー車検の費用についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

業者に依頼する場合の車検費用

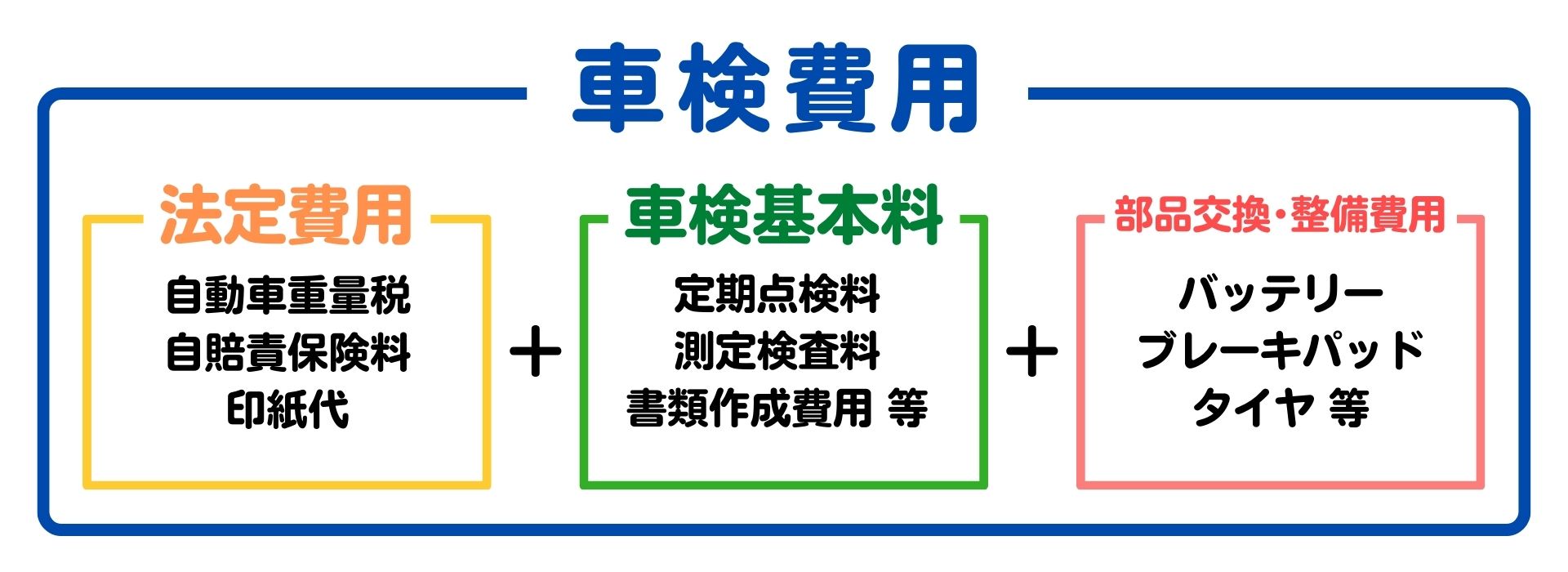

車検を業者に依頼する場合は、法定費用と整備費用に加えて、車検を依頼する業者に支払う「車検基本料」がかかるため、車検費用は次の計算式で求められます。

車検基本料には車検代行手数料や書類作成費用、車検業者の人件費などが含まれます。具体的な金額は依頼する業者により異なりますが、1万〜5万円程度が目安です。法定費用と整備費用にこの金額が加わります。

ユーザー車検では車検基本料が不要なため、車検にかかる費用を安く抑えられるのです。

ユーザー車検と業者に依頼するのはどっちがおすすめ?

ユーザー車検と業者に依頼する車検のどちらがおすすめかは、人によって異なります。ここでは、それぞれのメリット・デメリットや、おすすめの人を紹介します。

ユーザー車検のメリット・デメリット

・車検費用を抑えられる

・スケジュールを自由に調整できる

・車の状態を自分で把握できるようになる

・一度で合格すれば短時間で車検が終わる

・必要書類の準備や手続きに手間がかかる

・平日の日中に時間をつくる必要がある

・法定点検は別途行う必要がある

・不合格になると再受検が必要になる

ユーザー車検は車検費用を抑えられることが大きなメリットですが、書類の準備や手続き、当日の検査などを自分で行うため、慣れていないと時間がかかる場合があります。

業者に車検を依頼するメリット・デメリット

・書類の準備や手続きに手間がかからない

・専門知識を持った整備士のチェックを受けられる

・不合格のリスクを抑えやすい

・整備費用や手数料がかかるため費用が高い

・不要な整備や部品交換を提案される場合がある

・車を使用できない期間や、代車を借りる期間が1週間程度になる場合がある

業者に車検を依頼する場合、手間は少なくなるものの、ユーザー車検よりも費用は高くなります。また、車を預ける必要があり、代車を借りられない場合は車を使用できない期間が1週間程度になることがあります。

ユーザー車検が向いている人

・車検費用を抑えたい

・ある程度の車の知識がある

・日頃から自分で車のメンテナンスをしている

・車検手続きを自分で調べて行うことに抵抗がない

・車の管理を自分でしたい

車検費用を抑えたい場合はユーザー車検が有効な手段ですが、車検手続きを自分で行うため、初めての場合は厳しいと感じるかもしれません。それでも、書類の準備や手続きに抵抗がない人や、車を自分で管理したい人は、挑戦してみることをおすすめします。

整備・点検の知識があまりない場合は、ユーザー車検を行いつつ、法定点検のみ整備工場に依頼する選択肢もあります。

業者に依頼する車検が向いている人

・車検手続きが面倒に感じる

・車検手続きに時間をかけたくない

・車の整備をプロに任せたい

・平日に休みを取ることが難しい

車検手続きが面倒に感じる人や、時間をかけたくない人は、費用をかけてでも業者に依頼するほうがメリットを感じられるでしょう。

また、ユーザー車検は基本的に平日の日中にしか行えないため、平日に休みを取ることが難しい人は業者に依頼する車検が選択肢になります。

車の買い替えを検討しているなら車検前がおすすめ

ユーザー車検は車検費用を抑えられることが大きなメリットです。車を所有しているとコストがかかるため、維持費を抑える手段としてユーザー車検を選ぶ人もいるでしょう。

ただ、維持費を抑える方法はユーザー車検だけではありません。方法のひとつとして、燃費性能がよい車へ乗り換えることもおすすめです。カーセブンでは車の買取と販売を行っています。今の車を売却して、売却金を受け取ることで、新しい車の購入費用に充てられます。

少しでも売却を検討している場合は、車検前に無料査定を受けて、愛車の価値を確認してみることがおすすめです。車検前に売却すれば車検費用を負担せずに売却金を受け取れるので、お得に買い替えができます。

査定を受けるだけも可能ですので、売却を迷っている場合もお気軽にお問い合わせください!

よくある質問

ユーザー車検は、検査官の指示や案内表示に従って行いますが、自分で車を操作しながら受検する必要があるため、初めてだと「厳しい」「難しい」と感じるかもしれません。初めての受検で不安な場合は、検査場の「見学者コース」で事前に見学してみることもおすすめです。

ユーザー車検を受けたい日の14日前から予約が可能です。パソコンやスマホからインターネットで予約できます。

ユーザー車検の際、荷物を積んだまま受検することはできません。検査場に荷物を置いておくスペースはないので、事前に下ろしてから検査場に行きましょう。

ユーザー車検は必要書類が揃っていれば、所有者以外が行うことも可能です。たとえば、ユーザー車検のうち、検査場への持ち込みと検査を受ける部分のみを代行してもらえる「車検代行業者」に依頼する方法があります。ただし、車検代行業者を利用すると代行手数料がかかり、車の整備は自分で行う必要があります。

2023年1月から、普通車の車検時に支払う自動車重量税や検査手数料の支払いにおいて、クレジットカードの利用によるキャッシュレス決済が可能となりました。クレジットカードでの支払いを希望する場合は、国土交通省の「くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス」に車両情報や申請内容、クレジットカード情報を登録する必要があります。

また、クレジットカードが利用できるのは普通車に関する手続きのみであり、軽自動車の手続きは対応していません。

ユーザー車検が廃止される予定はありません。2024年10月から新たに「OBD検査(電子装置の検査)」が導入されたことにより、「ユーザー車検が廃止されるのでは」という声が上がっていますが、OBD検査が導入されても、ユーザー車検は利用可能です。

なお、OBD検査の対象車両は、検査日が2021年10月1日以降(2022年10月1日以降)のフルモデルチェンジ車であり、対象外の車両は従来通りの方法でユーザー車検を受けられます。

車のご売却、安心で選ぶなら カーセブン

もう乗らない…価値が下がる前が売り時

その車高く買い取ります!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!

WEBからのお申し込み

審査だけでもOK!

お電話からのお申し込み

営業時間8:30~20:00