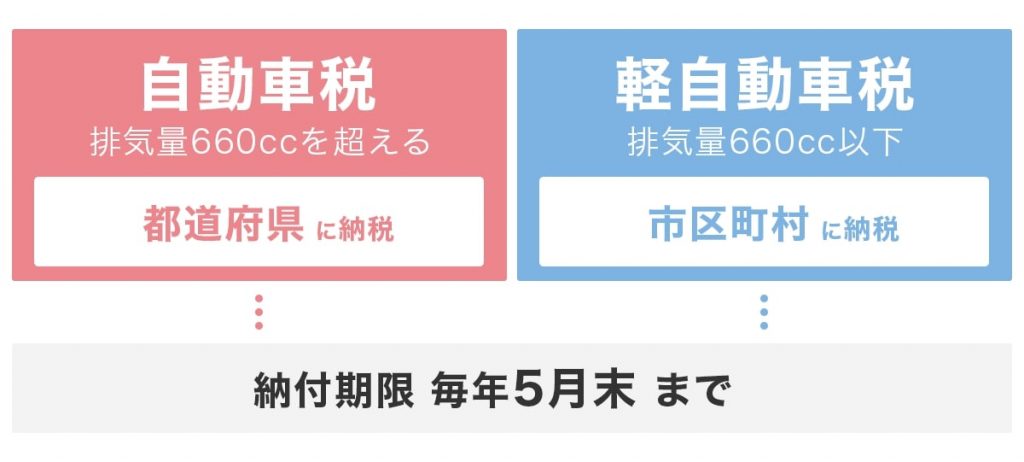

自動車税、軽自動車税は、毎年5月末までに支払う地方税であり、普通車は排気量に応じて金額が変わります。

2つの税金には、特定の車種に減税措置があったり、新車登録から一定年数が経過すると税額が大きくなったりすることから、仕組みを複雑に感じる方もいるのではないでしょうか?

自動車税、軽自動車税は、2019年10月1日以降、「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」に名称変更されています。自分の車に、税金がいくらかかるかを把握しておきましょう。

自動車税種別割の金額はこちら>

軽自動車税種別割の金額はこちら>

この記事でわかること

- ・自動車税種別割、軽自動車税種別割の金額

- ・自動車税種別割と軽自動車税種別割の注意点

- ・自動車の購入、維持に必要な税金の種類と金額

監修・執筆

ファイナンシャルプランナー(FP)

金子 賢司

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

…続きを読む

お乗り換えの場合、愛車の買取金額によって、ご準備いただく金額が変わります。

まずは、買取金額を調べてそのあと購入するお車を決めてみてはいかがでしょうか?

目次

自動車税種別割・軽自動車税種別割とは

自動車税(種別割)とは、車の排気量に応じて課される都道府県税です。軽自動車税(種別割)とは、660cc以下の車に課される税金であり市区町村に納税します。いずれも、自治体が公共サービスを提供するための財源となっています。

自動車税種別割の金額

| 排気量 | 2019年9月30日以前 新車登録 |

2019年10月1日以降 新車登録 |

新車登録から 13年以上 |

| 電気自動車 | 29,500円 | 25,000円 | 約28,700円 |

| 1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | 約28,700円 |

| 1,001〜1,500cc | 34,500円 | 30,500円 | 約35,000円 |

| 1,501〜2,000cc | 39,500円 | 36,000円 | 約41,400円 |

| 2,001〜2,500cc | 45,000円 | 43,500円 | 約50,000円 |

| 2,501〜3,000cc | 51,000円 | 50,000円 | 約57,500円 |

| 3,001〜3,500cc | 58,000円 | 57,000円 | 約65,500円 |

| 3,501〜4,000cc | 66,500円 | 65,500円 | 約75,300円 |

| 4,001〜4,500cc | 76,500円 | 75,500円 | 約86,800円 |

| 4,501〜6,000cc | 88,000円 | 87,000円 | 約100,000円 |

| 6,001cc〜 | 111,000円 | 110,000円 | 約126,500円 |

※参照東京都主税局「自動車税種別割」より表を作成(2025年5月時点)

自動車税種別割の金額は、新車登録をした年月と経過した期間により異なります。また、新車登録から13年以上経過した車は、標準税率より約15%の増税となります。

軽自動車税種別割の金額

| 新車登録年月 | 新車登録から 13年未満 |

新車登録から 13年以上 |

| 平成27年(2015年) 3月31日以前 |

7,200円 | 12,900円 |

| 平成27年(2015年) 4月1日以降 |

10,800円 | 12,900円 |

※総務省「四輪の軽自動車等について」より表を作成(2025年5月時点)

軽自動車は、新車登録をした年月により税額が異なります。軽自動車も同様に、新車登録から13年経過した車は税額が上がります。

自動車税種別割の支払い方法

自動車税種別割・軽自動車税種別割は、さまざまな方法で支払うことができます。お住まいの自治体によって対応状況は異なりますが、以下が主な納付手段です。

・金融機関(銀行、信用金庫など)

・コンビニ(原則として現金のみ)

・自治体の役場・税務窓口

納付書に「Pay-easy(ペイジー)」のマークがある場合は、スマホやパソコンのインターネットバンキングから納付できます。ほかにもクレジットカードや電子マネー(PayPayやLINE Payなど)を利用した納付も可能です。

Pay-easyやクレジットカード、電子マネーの対応可否は、お住まいの都道府県または市区町村により異なります。自動車税種別割は「◯◯(都道府県名) 自動車税 納付方法」、軽自動車税種別割は「◯◯(市区町村名) 軽自動車税 納付方法」と検索すると自治体のwebサイトが表示されるため、対応する納付方法を確認してみてください。

自動車税種別割・軽自動車税種別割の注意点

自動車税種別割、軽自動車税種別割には4つの注意点があります。

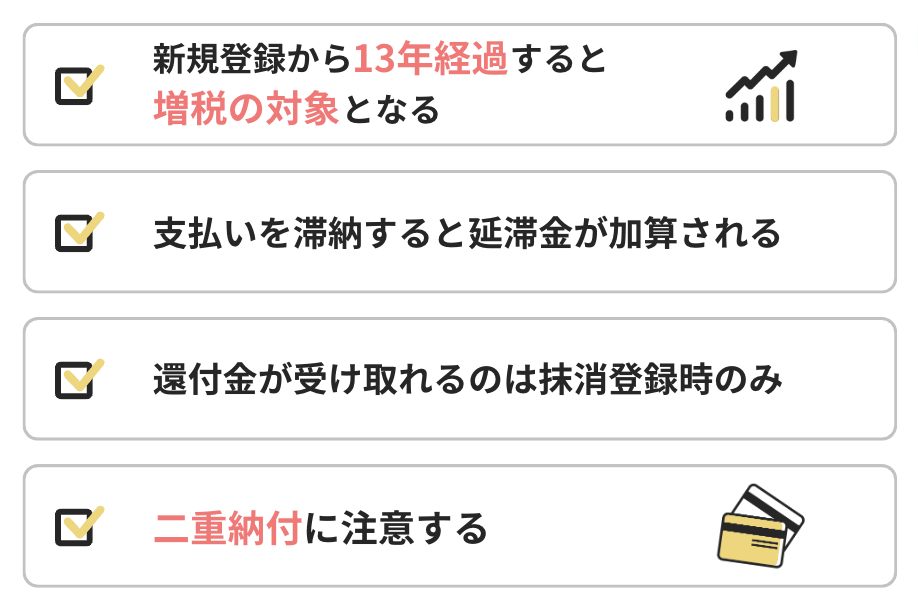

新規登録から13年経過すると「増税」の対象となる

普通車、軽自動車ともに、新車登録から13年以上経過した車は増税の対象です。これは、環境への負荷が大きいことを懸念し、環境性能に優れた車の普及を目的に「経年車重課」として導入されました。

車を購入したときから13年ではなく、新車登録から13年が経過したタイミングであるため、中古車を購入した方は注意が必要です。新車登録がいつか知りたい方は、車検証を確認してみましょう。

支払いを滞納すると延滞金が加算される

自動車税種別割、軽自動車税種別割ともに、毎年5月末が納付期限です。期限までに納付しなかった場合、税額に加えて延滞金の支払いをしなければなりません。

納付期限の翌日から1か月以内に納税した場合は年7.3%、それ以降は年14.6%の延滞金がかかります。

未納付の場合は車検を受けられないため、期限内に支払いましょう。

還付金が受け取れるのは抹消登録時のみ

自動車税種別割の還付金が受け取れるのは廃車したときであり、売却や譲渡では還付されません。

これは、自動車税種別割が月割りで課税されるシステムによるもので、廃車するタイミングによっては、すでに納税している数か月分の自動車税種別割が還付されます。

注意点は、軽自動車税種別割は廃車をしても還付されないことです。軽自動車税種別割は月割りではなく一年分の支払いであるため、いつ廃車しても還付金を受け取ることができません。

二重納付に注意する

自動車税種別割と軽自動車税種別割は納付書を利用する以外にも、クレジットカードや納税できるアプリ、口座振替で支払うことができ、利用明細や通帳を見ることで納税済みであるとわかります。

クレジットカードなどで支払った場合にも、自宅に納付書が送付されるケースがあります。すでに支払いを済ませているのにもかかわらず、納付書で支払いすると「二重納付」になるため注意しましょう。

二重納付した場合は返金されますが、手続きが必要です。

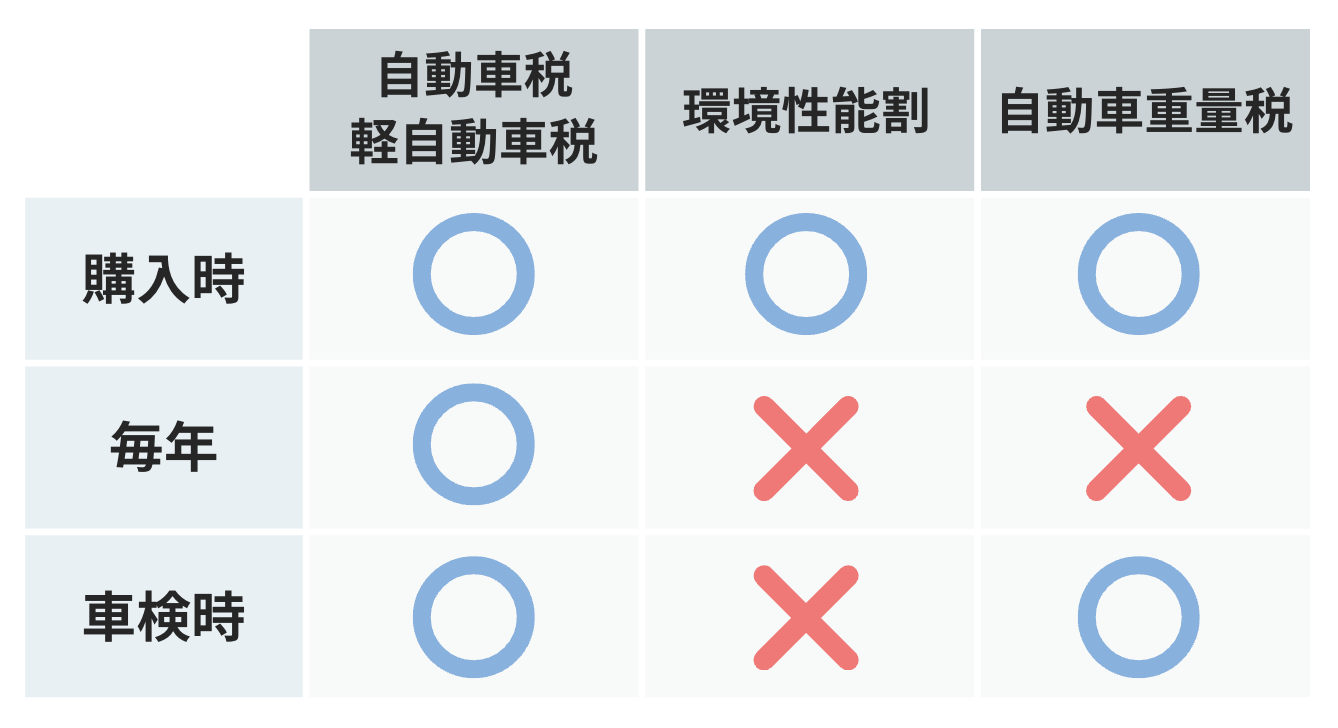

自動車税種別割・軽自動車税種別割以外の車にまつわる税金

車を所有することで、自動車税種別割、軽自動車税種別割以外にも自動車重量税や環境性能割などがかかります。それぞれ、「いつ」「いくら」支払うのかを見ていきましょう。

自動車重量税

自動車重量税とは、車の「車両重量」に応じてかかる税金であり、普通車、軽自動車ともに対象です。車検の際に納付しており、ディーラーや販売店で車検を受ける場合は明細に租税公課として記載されているでしょう。以下は、自動車重量税の一覧表です。

■自動車重量税(継続検査時/2年自家用)

| 自動車の重量 | エコカー (本則税率) |

エコカー対象外 (13年未満) |

エコカー対象外 (13年経過) |

エコカー対象外 (18年経過) |

| 軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |

| 0.5トン以下 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |

| ~1トン | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |

| ~1.5トン | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |

| ~2トン | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |

| ~2.5トン | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |

| ~3トン | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |

※国土交通省「2023年5月1日からの自動車重量税の税額表」より表を作成(2025年5月時点)

自動車重量税は、新車登録から13年経過に加えて、18年経過した車種はさらに税額が上がります。

エコカーとは環境に配慮した車であり、該当する車種はこれは「エコカー減税」の対象です。電気自動車やハイブリッド自動車などがエコカーに該当します。

エコカーに該当する車は特例措置として、初回車検、2回目の車検の際に支払い自動車重量税が免除または減税される車種もあります。減税、免税される車種は、特例措置で定める基準を満たす車であり、その旨は車検証の備考欄に記載されているので、確認してみてください。

環境性能割

環境性能割とは、燃費性能に応じて課税される税金であり、自動車の購入時に支払います。2019年10月に自動車取得税が廃止され、同年10月より環境性能割として導入されました。

車の取得価額(車両の本体価格+オプション代金 ※)に税率を上乗せするかたちとなり、乗用車は0~3%、軽自動車は0~2%の課税となり、燃費のよい車は税金が軽減されることが特徴です。

・車両の本体価格:180万円

・オプション代金合計:30万円

(オプション・・・フロアマット、純正カーナビ、ETC車載器など)

→車の取得価額:210万円

車の取得価額210万円×2%=42,000円

→42,000円を車の購入時に環境性能割として支払う

なお、取得価額が50万円以下の場合は、課税の対象となりません。課税対象となるのは新車だけではなく、中古車を購入した際も環境性能割の対象となります。

そのほかの税金

車の購入、維持にかかる税金には、ガソリン税や消費税があります。

ガソリン税とは、揮発油税と地方揮発油税の2つの総称です。ガソリン販売価格に含まれている税金でありますが、ガソリン税を含む販売価格に消費税を上乗せするかたちで支払いをしています。

ほかにも、車を購入するときの消費税があります。車の購入価格を調べるときは、税込価格を確認してみましょう。

車を維持するためには、税金以外にもさまざまな費用が必要です。くわしくは、以下の記事を確認してみてください。

車の購入・維持に必要な税金シミュレーション

軽自動車とエコカー対象・対象外の普通車、3パターンの新車を購入したときの金額を紹介します。ここで紹介するのは2025年5月時点での情報であり、グレードによっては税金が異なるため、あくまでもシミュレーションです。

軽自動車【ワゴンR】の場合

画像引用元:ワゴンR 価格・グレード|スズキ

ここでは、2025年5月時点で発売されている「ワゴンR HYBRID FX-S(2WD)」をもとに紹介します。

■ワゴンRの新車を購入したときの税金

| 軽自動車税種別割 | 10,800円 |

| 自動車重量税 | 3,700円 ※エコカー減税 自動車税50%減税 |

| 環境性能割 | 0円 ※非課税の対象 |

| 合計 | 14,500円 |

■ワゴンRの1年間の税金

| 軽自動車税種別割 | 10,800円 |

| 自動車重量税 | 1年あたり2,500円 |

| 合計 | 13,300円 |

※2019年10月1日以降に新車登録をしたことを想定

ここで紹介しているヤリスはハイブリッドモデルであり、自動車重量税と環境性能割が減税、非課税の対象となっています。同じワゴンRでも、年式やグレードによって燃費性能や環境性能が異なるため、税額が異なるモデルもあるため注意しましょう。

軽自動車税、自動車重量税ともに、新車登録から一定年数経過することで税額がアップします。普通車と比較して維持費を抑えられる軽自動車ですが、経年年数にも注目しましょう。

普通車【ヤリス(ハイブリッド)】の場合

ここでは、2025年5月時点で発売されている「ヤリス G ハイブリッド車 1.5L(2WD)」をもとに紹介します。

■ヤリス(ハイブリッド 1.5L)の新車を購入したときの税金

| 自動車税種別割 | 30,500円 |

| 自動車重量税 | 0円 ※車両重量1,060kg |

| 環境性能割 | 0円 ※非課税の対象 |

| 合計 | 30,500円 |

■ヤリス(ハイブリッド 1.5L)の1年間の税金

| 自動車税種別割 | 30,500円 |

| 自動車重量税 | 1年あたり7,500円 |

| 合計 | 38,000円 |

※2019年10月1日以降に新車登録をしたことを想定

ヤリス ハイブリッドの場合、自動車重量税はエコカー減税の対象となり、新車購入時は0円となります。環境性能割も非課税となるため、新車購入時にかかる税金を抑えやすいでしょう。

ただし、自動車重量税の軽減措置が2021年5月1日から2023年4月30日までの新規ご登録車が対象となるため、購入時や最新の情報をチェックしましょう。

普通車【ヤリス(ガソリン)】の場合

ここでは、2025年5月時点で発売されている「ヤリス G ガソリン車 1.5L(2WD)」をもとに紹介します。

■ヤリス(ガソリン車 1.5L)の新車を購入したときの税金

| 自動車税種別割 | 30,500円 |

| 自動車重量税 | 36,900円 ※車両重量1,020kg |

| 環境性能割 | 車の取得価額「3%」が適用 ・車両本体価格:1,799,000円(税込) ・オプション料金合計:300,000円と仮定 ・車の取得価額:2,099,000円 【環境性能割:62,970円】 |

| 合計 | 約130,370円 |

※環境性能割は、車の取得価額(車両本体価格とオプション料金)に税率を上乗せした金額です。車両本体価格とオプション料金で変動するため、実際の金額はディーラーや販売店でご確認ください。

■ヤリス(ガソリン車 1.5L)の1年間の税金

| 自動車税種別割 | 30,500円 |

| 自動車重量税 | 1年あたり12,300円 |

| 合計 | 42,800円 |

※2019年10月1日以降に新車登録をしたことを想定

ヤリスのガソリン車はエコカー減税の対象ではないため、新車購入時に自動車重量税が発生します。ハイブリッド車と比較すると、支払う税金は大きくなります。

新規登録から13年経過した車の場合

ここでは、ヤリスの前モデルであり「ヴィッツ(2008年9月発売 1.5L)」を参考に、新車登録から13年経過した車の例を紹介します。

■ヴィッツの1年間の税金

| 自動車税種別割 | 約39,600円 |

| 自動車重量税 | 1年あたり17,100円 ※車両重量1,060kg |

| 合計 | 約56,700円 |

■ヤリス(ハイブリッド)の1年間の税金

| 自動車税種別割 | 30,500円 |

| 自動車重量税 | 1年あたり7,500円 |

| 合計 | 38,000円 |

1年間の税金を見ると、約18,700円の差があるとわかりました。少しでも維持費を軽減したい方は、新しい車に乗り換える、または新車登録から13年経過する前に車を乗り換えるのもよいでしょう。

車は購入時だけでなく、維持費もかかることを覚えておきましょう!

カーセブンでは、専門スタッフがあなたの悩みや希望に合わせて車種を厳選します。購入後のカーライフを満足いくものにするためにも、お気軽にご相談ください。

車の税金を抑えるポイント

「少しでも維持費を安くしたい」という方は、車の税金を抑える方法を確認してみましょう。どの車に乗るかによって、維持費を軽減できる可能性があります。

税金の少ない車を選ぶ

税金の少ない車の特徴は、以下のとおりです。

- 軽自動車

- 普通車のなかでも排気量の小さい車

- 新車登録から13年未満の車

軽自動車は普通車と比較して自動車税や自動車重量税ともに安くなる傾向にありますが、用途が異なるケースもあるでしょう。ただし、乗車できる人数や用途といった車の特徴が異なります。どういうときに車に乗るか、買い替えても不便はないかを確認したうえで、車を選択してみてください。

減税対象車を選ぶ

減税対象となる車は、エコカー減税対象車、グリーン化特例対象車です。

自動車重量税の優遇措置。排出ガス性能と燃費性能に優れた車が対象であり、性能に応じて自動車重量税が軽減される。新車登録を行った場合、1回限り特例措置が適用される。2023年4月30日までの新規登録車が対象

自動車税の優遇措置。電気自動車、ハイブリッド自動車などが対象。新車登録を行った場合に限り、翌年度に特例措置が適用される。2023年3月31日までの新規登録車が対象

エコカー減税、グリーン化特例対象車でも、特例措置が適用される回数には限りがあること、新規登録の期限があることを注意しましょう。

「エコカー減税」と「グリーン化特例」は似ていますが、優遇措置の対象が異なるので覚えておきましょう!

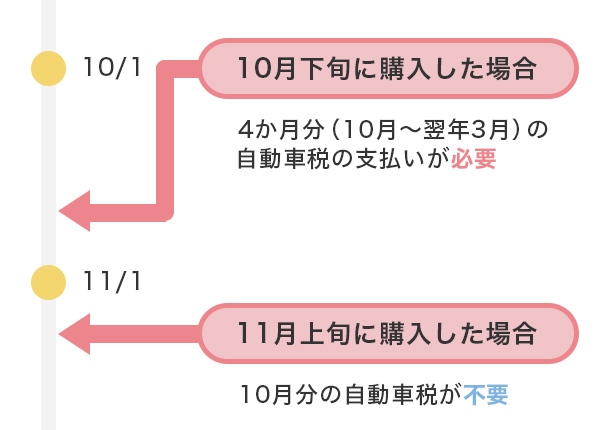

【普通車】登録日を月初めにする

普通車を新規登録(新車で購入)する場合、登録日を月末から翌月はじめにすることで、数千円節約できる可能性があります。

普通車の自動車税は、購入した登録した翌月から翌年3月までの月割り計算をした税額です。たとえば10月に新車を購入した場合、11月から3月までの自動車税を支払います。

10月末に購入を検討している方であれば、購入を11月始めに購入すると、12月から3月までの税額となり、ひと月分の自動車税を節約できます。購入するタイミングを調整できるのであれば、この方法を検討してみてもよいでしょう。

軽自動車は月割りではなく一年分の税金を支払うため、普通車のみが対象です。

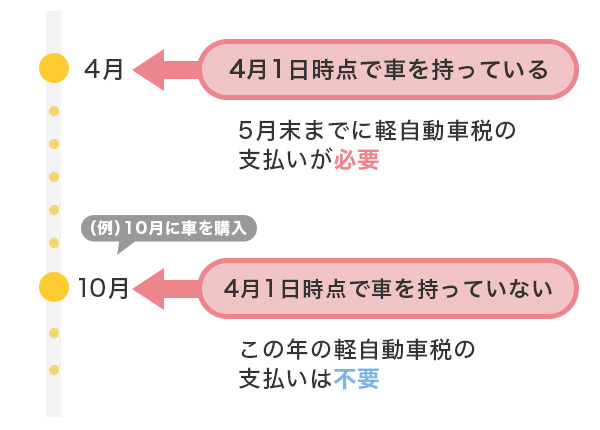

【軽自動車】4月2日以降に購入する

軽自動車税は、4月1日時点で車を所有している方が課税対象です。

たとえば、4月前後に軽自動車の購入を検討している方であれば、4月2日以降の早い時期に車を購入することで、軽自動車税を支払わなくてよい期間が長くなります。

翌年度以降は通常どおり軽自動車税を支払いますが、数日~数週間買うタイミングをずらすことで、1年分節約できるのはうれしいポイントです。

障害者の方は要件を満たすと減免が適用される

障害者の方は、都道府県または市区町村が定める要件を満たすことで、自動車税や軽自動車税、環境性能割の減免が適用されます。

障害者手帳等を交付されている方の使用する車が対象で、一定の要件を満たしていることに加えて、自ら申請する必要があります。

購入から1か月以内、または1年間のうちで申請できる期間が定められているなど、申請期限や期間が設けられているため、詳細はお住まいの自治体で確認してみましょう。

車検で自動車税納税証明書の提出が不要になった

普通車は2015年4月から、軽自動車は2023年1月から、車検の際に自動車税納税証明書の提出が不要になりました。

クレジットカードや口座振替、電子マネーで支払いをした場合、納税証明書を受け取ることができません。しかし提出が不要になったことで、車検において納税証明書を発行する手間がなくなりました。

これは、納付したことを示す納税証明書の提出が不要になっただけであり、自動車税を支払わなくても車検が受けられるわけではないため注意しましょう。

なお、自動車税を支払って10日程度経過しなければ、納税したことがデータとして反映されないケースがあります。そのため、4~5月に車検満了日を迎える方は、自動車税・軽自動車税を納税後10日以上経過して車検を受けるとよいでしょう。

よくある質問

自動車税は、普通車と軽自動車で税額が異なり、普通車は排気量により税額が定められています。普通車、軽自動車ともに、新車登録から13年以上経過することで「経年車重課」の対象となり、税額が上がる点を把握しておきましょう。

自動車税種別割はこちら >

軽自動車税種別割はこちら >

自動車税種別割、軽自動車種別割ともに毎年5月末が納付期限です。

納付書は、4月1日時点で車を所有している方に納付書が送付されます。通常は5月に上旬に納付書が届くため期限までひと月程度と短いですが、忘れないように支払いましょう。

自動車税種別割、軽自動車税種別割以外にかかるおもな税金は、自動車重量税、環境性能割です。

自動車重量税は車両重量に応じてかかる税金であり、車検の際に支払います。環境性能割は燃費性能に応じてかかる税金であり、車を購入する際に支払います。いずれも普通車、軽自動車ともにかかる税金です。

詳しくは「自動車税種別割・軽自動車税種別割以外の車にまつわる税金」で紹介しています。

自動車税、軽自動車税ともに、現金や口座振替以外での振込も可能です。ただし、クレジットカードや電子マネーでの支払いに対応しているかは自治体により異なります。

自動車税は「◯◯(都道府県名) 自動車税 納付方法」、軽自動車税は「◯◯(市区町村名) 軽自動車税 納付方法」と検索することで自治体のwebサイトが表示されます。どのような納付方法に対応しているか確認してみてください。

なお、納付書を使った支払いの場合は現金のみでの支払いとなります。現金以外の支払方法として、セブンイレブンの電子マネー「nanaco」が対応しています。コンビニでの支払いをする際は、クレジットカードでの納付はできません(2023年1月現在)。

あわせて読みたい

総在庫3,000台以上から

ぴったりの一台が見つかる!

ご相談・ご質問だけでもお気軽に!